Lucian Freud, "Flyda y Arvid" (1947).

LA ANATOMO-POLÍTICA DE LOS CUERPOS SEXUADOS

En esta edición nos enfocamos en la anatomo-política –que asumimos desde Foucault- como control de los cuerpos, iniciado a fines del siglo XVII en Europa. Desde este dominio se ejerce un poder disciplinario corporal, que involucra diversos dispositivos de vigilancia, adiestramiento y castigo, que posteriormente se unificará como normativización social junto con la biopolítica, desplegada a mediados del siglo XVIII y que implica la fiscalización de la vida de las poblaciones. La colonización forzada de América Latina, introdujo estos complejos dispositivos en la política, la ciencia, la educación, la religión y en la vida cotidiana de las familias, por ende, en la socialización. Nos detendremos particularmente en la vigilancia ejercida durante la cristalización de las singularidades sexo-genéricas -interseccionadas por condición social, etaria, religiosa, étnica, geográfica- en un contexto cishetero-normativo-patriarcal, fuertemente represivo.

La anatomo-política es uno de los engranajes centrales de la socialización, un pilar en la naturalización de las atribuciones y las funciones sexo-genéricas. Si bien en las últimas décadas la cishetero-normatividad ha sido interrogada desde la disidencia de las diversidades sexuales y de género, desde las nuevas formas de relacionamiento de pareja y de las configuraciones familiares y parentales, así como desde la resistencia de las mujeres ante los atavíos del conservadurismo, lo cierto es que las formas históricas de violencia en relación con el control de los cuerpos sexuados, se ha exacerbado en años recientes.

Durante el año 2022 fueron asesinadas casi 89.000 mujeres y niñas en todo el mundo, siendo la cifra más alta en las últimas dos décadas. La mayoría de estos homicidios fueron realizados por motivos de género y el 55 por ciento fueron cometidos por familiares o parejas. Es decir, 133 mujeres y niñas fueron asesinadas por día, en su propia casa. En este planeta, 736 millones de mujeres -casi una de cada tres- han sufrido violencia física o sexual de su pareja. Ningún país del mundo ha logrado erradicar esta violencia[1]. Además, el 91 por ciento de las víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, son mujeres.[2]

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) manifiesta preocupación por la violencia y los asesinatos de personas trabajadoras sexuales trans, así como de población LGTBIQ+ durante el primer trimestre del 2023.[3] La misma preocupación manifiesta Amnistía Internacional, en relación con los crímenes de odio en el mundo, siendo América Latina y el Caribe la región con las tasas más altas respecto a estos delitos.[4]

En el informe de ONU-Mujeres (2023) se señala que los factores de riesgo asociados con la violencia hacia las mujeres y las niñas, son el control sobre el cuerpo, la autonomía y el contacto con otras personas. Es decir, la guerra contra los cuerpos sexuados de las niñas, las mujeres y de la población LGTBIQ+ es el territorio de la intimidad y de su estrecha vinculación con el placer y la autoafirmación subjetiva. Esa región, por la cual transitan diversas formas sexo-genéricas, sigue siendo uno de los focus históricos de la violencia más brutal, desde la cual se asesina a miles de seres humanos en el mundo. Por un lado, el castigo es aplicado a las disidencias y las diversidades respecto al formato cishetero-normativo. En el otro costado, el suplicio es impuesto a quienes son situadas en el “lado oscuro” del binarismo sexo-genérico, demarcado desde y para la masculinidad hegemónica. Los estudios de Parra (2022)[5] efectuados con jóvenes, muestran construcciones sociales de género que encarnan y dan pie a prácticas de violencia sexual y simbólica ejercida contra niñas y jóvenes, por cuenta de la erotización de sus cuerpos y su histórica carga negativa. Estas construcciones forman parte de la socialización de género y de la anatomo-política contemporáneas.

[1] Organización de Naciones Unidas. Mujeres América Latina y el Caribe. Hechos y cifras: poner fin a la violencia contra las mujeres (22/11/23)

[2] Organización de Naciones Unidas. Comunicado de prensa: el mundo está fallando a las niñas y las mujeres (7/9/23)

[3] Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Boletín. Enero-marzo 2023)

[4] Amnistía Internacional España. Asesinatos de personas LGBIT: cuando ser uno mismo se paga con la vida. (28/6/23)

[5] Parra, Stephanie (2022). “Cuerpos sexuados - cuerpos tecno-mediados: una aproximación a las subjetividades sexuales de jóvenes escolares en Bogotá, Colombia.” Prospectiva: Revista de Trabajo Social e Intervención Social. 34: 287-308

HISTORIA DEL CUERPO SEXUADO

A continuación, encontrarán una selección de artículos acerca de las formas históricas de vigilancia sobre los cuerpos sexuados -particularmente los femeninos-a la gestión institucional y médica de las corporalidades y las sexualidades, la identidad sexual moderna y la invención de la heterosexualidad como norma, como también respecto a las censuras hacia el cuerpo-desnudo y el deseo, y la violencia hacia las corporalidades-sexuadas de las mujeres.

Bento, Berenice (2010). “La producción del cuerpo dimórfico: transexualidad e historia.” Anuario de Hojas de Warmi. 15: 1-19

¿Sería correcto afirmar que la experiencia transexual estaba presente en otros momentos de la historia occidental y en otras sociedades? La interpretación de que hay dos cuerpos diferentes, radicalmente opuestos, y que las explicaciones para los comportamientos de los géneros están en estos cuerpos ha sido una “verdad” que para establecerse y para llegar a ser hegemónica emprendió una lucha contra otra interpretación acerca de los mismos: el isomorfismo. Sugiero que la transexualidad está relacionada con el dimorfismo. En este artículo, defenderé la transexualidad como experiencia de género que se desarrolla en el ámbito de la medicalización de la sexualidad, que empezó en el siglo XIX y que ha instituido un sistema de clasificación de los comportamientos individuales basado en el “sexo verdadero”. Para discutir tal tesis haré un breve estudio de la vida de Herculine Barbin.

Portada del libro "Historia del cuerpo".

Corbin, Alain, Courtine, Jean-Jacques, Vigarello, Georges (2006). Historia del cuerpo. Las mutaciones de la mirada en el siglo XX. Vol. III, España: Taurus.

El cuerpo se ha convertido en objeto de la historia en mayúsculas porque es tributario de condiciones materiales y culturales que han cambiado radicalmente a lo largo de los siglos. De la lentitud a la velocidad, del retrato pintado a la fotografía, de los cuidados individuales a la prevención colectiva, de la cocina a la gastronomía, de la sexualidad vista desde la moral a la sexualidad vista desde la psicología, el lugar que ocupa el cuerpo en el mundo occidental ha ido evolucionando con los tiempos. En una época en la que proliferan los cuerpos virtuales, en la que se intercambian sangre y órganos, en la que se difumina la frontera entre lo mecánico y lo orgánico, en la que nos acercamos a la programación de la especie y la replicación del individuo, es más necesario que nunca tantear los límites de lo humano: ¿Mi cuerpo sigue siendo mi cuerpo? La historia del cuerpo no ha hecho más que empezar, y los directores de esta colección harán todo lo posible por desvelarla.

Chamorro, Graciela (2008). “Historia del cuerpo durante la “conquista espiritual.” Fronteiras: Revista de História, 10(18): 277-299

En este artículo me propongo demarcar el lugar que fue dado al cuerpo en el interior de la antropología, historia y teología. Presento, pues, a partir de obras y proponentes clásicos de esas áreas, aspectos de la discusión sobre el tema. Ejemplos de una experiencia histórica que afectó el cuerpo indígena he tratado a partir de crónicas jesuíticas sobre la conquista espiritual. Con ello, tengo en vista caracterizar las bases imaginarias de la misión que condicionó la actuación de los misioneros en el continente americano e interferir en la visión misógina registrada en las fuentes.

Portada del libro "Cuerpos Sexuados"

Fausto-Sterling, Anne (2006) Cuerpos sexuados. La política de género y la construcción de sexualidad. Barcelona: Melusina.

¿Es un niño o una niña? La primera pregunta que nos formulamos frente a un recién nacido es la que mejor refleja nuestra profunda creencia en la inherencia y con-naturalidad de la diferencia sexual, así como lo fundamental que es el sexo en nuestra concepción de la identidad humana. Anne Fausto-Sterling nos muestra, a través de un riguroso análisis médico, cómo la respuesta es mucho más compleja y hay que buscarla tanto en el reino de la ciencia como en el de la política. Este ensayo clásico examina la construcción de la identidad sexual en la biología, la sociedad y la historia, a la vez que plantea un cambio radical de paradigma en nuestra forma de entender y estructurar la experiencia del ser humano.

Pedregal, María (2000) “Las mártires cristianas: género, violencia y dominación del cuerpo femenino.” Studia Historica. Historia Antigua. 18: 277-294

La interpretación histórico-cultural de las características biológicas que ofrecen los sistemas ideológicos patriarcales de la Antigüedad tiene especial incidencia sobre el cuerpo de las mujeres, por cuanto en la construcción de sus arquetipos, lo femenino se asocia con lo material, sometido a las leyes de la naturaleza, y caracterizado por la debilidad y la pasividad. El particular tratamiento dispensado al cuerpo femenino en los relatos de martirio, entre los siglos II al IV d. e., permite a los autores cristianos presentar a las mártires como la aparente subversión de la infirmitas sexus, y la violencia, deliberadamente experimentada por ellas, como una vía para transgredir las estructuras de género de la sociedad pagana. Sin embargo, y a pesar de su probada capacidad para superar las limitaciones de su naturaleza, siguen siendo, para paganos y cristianos, esencialmente, cuerpos sexuados que es preciso mantener bajo control.

Retana, Camilo (2018) “Sexualidad, cuerpo y poder: del gobierno de la carne al gobierno de las poblaciones.” Revista Praxis. 78: 1-11

El presente escrito brinda una reflexión surgida en el contexto del último proceso electoral llevado a cabo en Costa Rica, en febrero del 2018. Específicamente, presenta líneas de análisis para abordar la forma en la que la sexualidad se ha convertido en una zona privilegiada de la vida social, cuando de gestionar y controlar los cuerpos de los individuos se trata, así como el comportamiento de las poblaciones que estos conforman. Para ello, se revisan las nociones de cuerpo y sexualidad, su permeabilidad a las prácticas sociales y, por lo tanto, su susceptibilidad a la transformación, la manipulación, la gestión y la dirección, en tanto operan como ejes de gobierno. Luego, se pasa a analizar la sexualidad como espacio de “gubernamentalidad”, relacionada con administraciones localizadas o “micro”, para llegar al reflejo de ello en los debates electorales, centrados de manera unilateral en cuestiones referidas a la sexualidad, dejándose de lado otras más decisivas.

Rodríguez, Gloriana (2016). “Las mujeres, sus cuerpos y sus bellezas: prácticas y rituales en la Costa Rica del periodo 1950-1980.” Memorias. Revista Digital de Historia y Arqueología desde el Caribe. 30: 98-126.

La profundización en las prácticas y los rituales de belleza aporta un eje fundamental para el análisis del cuerpo, pues se relacionan directamente con las medidas económicas, políticas, comerciales y culturales de la sociedad, con los espacios de poder, con fragmentos controlados, con normativa y modelamiento. Este artículo examina las representaciones sociales y culturales de los concursos de belleza y de los salones de belleza, a partir de la historia oral, para la reconstrucción de algunos estereotipos de belleza y representaciones corporales presentes en la Costa Rica de 1950-1980. La historia oral será parte del utillaje necesario para poner en primer plano la voz, la conciencia y la visibilización de las temáticas relevantes para las mujeres; desde lo micro, se definirán los focos de atención, la articulación de los espacios, las problemáticas, así como las contradicciones a la norma y el cumplimiento de esta.

Portada del libro "Cuerpos sexuados: objetos y prehistoria".

Sanahuja, María (2002) Cuerpos sexuados: objetos y prehistoria. España: Cátedra

Durante los últimos treinta años se ha ido desarrollando una nueva producción de conocimiento denominada Her-story o historia de las mujeres, que pretende valorar una experiencia femenina ignorada, e insiste en la participación de las mujeres en la construcción de la historia. La autora sintetiza las aportaciones de los diversos feminismos y las diferentes líneas teóricas desarrolladas en la historia de las mujeres, para después reflexionar sobre las repercusiones de ésta en el campo de la arqueología y el seguimiento y evolución de la arqueología de género. Es en la última parte del texto donde la autora explica sus planteamientos acerca de esta disciplina.

Tudela, Antonio (2012). “Heteronormatividad y cuerpo sexuado: los placeres de la familia.” Nuevo itinerario. Revista Digital de Filosofía. 7(VII): 1-29

El propósito del presente artículo consiste en ofrecer una aproximación a la invención en la segunda mitad del siglo XIX de la heterosexualidad, entendida como norma. Para ello, nos centraremos en una serie de nombres y documentos de la medicina y la antropología europeas del momento, capitales a la hora de comprender cómo la ciencia y la política (otro modo de hablar de la verdad y el poder) aúnan voluntades para establecer un modelo tanto de los cuerpos como de las identidades sexuales, las relaciones humanas o los modos morales que afectan a la construcción de la subjetividad: atenderemos básicamente a la aparición de la revista francesa Archives de l’Anthropologie Criminelle y algunas de las consideraciones preliminares de la Psychopathia Sexualis, obra cumbre del vienés Richard von Krafft‐Ebing. En torno a tales documentos, asistiremos a la invención de un buen número de términos y conceptos fundamentales para la identidad sexual moderna, desde la contraposición especular entre la heterosexualidad y la homosexualidad hasta la creación de la «mujer» o la familia burguesa.

.webp)

Afiche de la curaduría "Detrás del portón rojo"

Vargas, Sussy (2016). “Breve historia de la taxonomía del cuerpo y del pecado en el arte costarricense.” Escena. Revista de las artes. 75(2): 149-178

A partir de una taxonomía del arte, se propone una investigación sobre el tema del cuerpo, el desnudo, el deseo y cómo estos han sido sistemáticamente censurados en los espacios expositivos costarricenses por su relación con el pudor, lo inadecuado y el pecado. A pesar de la censura, algunos artistas costarricenses han trabajado el tema del cuerpo desde diferentes perspectivas y visiones, con discursos alternativos que intentan abordar lo erótico y el deseo como una parte normal de la vida del ser humano. La presente investigación formula un inventario resumido desde las culturas precolombinas hasta las últimas expresiones artísticas contemporáneas, con el afán de estudiar los diferentes contextos en donde la censura y la prohibición han tomado lugar en el arte costarricense.

Venebra, Marcela (2021). “La violación originaria. Fenomenología del cuerpo sexualmente abusado.” Estudios. 40(1): 155-178.

La tesis central que desarrolla este artículo es que la violencia sexual es una posibilidad fundada en las condiciones —históricas— constitutivas del cuerpo femenino, esto es, que la violencia sexual en contra de las mujeres es posible por la «disponibilidad» de sus cuerpos. La disponibilidad de los cuerpos como condición de la violación sexual se instaura en tres momentos o fases principales: 1) la determinación histórico-espiritual de la identidad subjetiva femenina como fundada en la materialidad de su cuerpo —en sus especificidad o diferencia reproductiva—; 2) la configuración socialmente ambigua de la diferencia del «yo-puedo femenino» de la reproducción y la sensualidad; y 3) el abuso sexual reafirma la disponibilidad histórico-constitutiva del género de modo tal, que la violación sexúa al género como vulnerable, instituye o añade un significado envolvente de lo femenino como vulnerable. Ser un cuerpo-otro es ser, originariamente, un cuerpo disponible, violable, en esencia, sexualmente vulnerable.

%20Toulouse-Lautrec.webp)

Toulouse-Lautrec, "Dos novias" (1894).

CUERPO SEXUADO Y CONTEMPORANEIDAD

Presentamos una recopilación de artículos sobre la centralidad actual del binarismo sexo-genérico como política normativa, la disidencia respecto a dicha política a través de nuevos sujetos trans-genéricos, la mirada que los medios de comunicación y los espacios virtuales efectúan respecto a los cuerpos sexuados hegemónicos, la asimilación infantil -creencias, valoraciones, sentidos- de un modelo sexo-genérico binario y cis-heteronormativo, así como sobre la violencia en los cuerpos sexuados de niñas, mujeres y poblaciones LGTBIQ+

Avalos, Erik (2022). “El cuerpo sexuado y el cuerpo erotizado.” Stoa. 13(26): 52-69

El tema del cuerpo en relación a sus posibilidades ha sido un tabú y un modo de ejercer el lenguaje prácticamente desde que este posicionó al sujeto con una mirada distinta en el mundo de la naturaleza; en todas esas manifestaciones culturales se vislumbra un acercamiento magistral y sublime a los asuntos del cuerpo, sin embargo, tras el desarrollo de las culturas y las sociedades este trato fue colocado a la sombra de las represiones. Es importante resaltar las nuevas maneras de apropiación del cuerpo en la era actual, la llamada posmodernidad representa un verdadero paradigma para las diferentes ciencias relacionadas directa o indirectamente con el cuerpo; ya no es el cuerpo en relación a un uso o crítica social, ahora se presenta como el eje mismo de una mirada que determina, que posiciona, con el plus, que Freud coloca en la sexualidad, una ontología desde el cuerpo que soy.

Balza, Isabel (2009) “Bioética de los cuerpos sexuados: transexualidad, intersexualidad y transgenerismo.” Isegoría, (40): 245–258.

En este artículo se analiza la transexualidad y la intersexualidad como dos fenómenos que desafían las concepciones dimórficas de la anatomía corporal, así como las concepciones binarias del sexo y del género. En este desafío de la norma cultural y médica, los sujetos transexuales e intersexuales construyen un lugar de resistencia, proponiendo, en un movimiento de auto-designación, la concepción de un nuevo sujeto trans-genérico. Por último, se reseñan algunas cuestiones éticas vinculadas a los tratamientos médicos de la asignación de sexo a los intersexuales y a la reasignación de los transexuales, relativas a la autonomía y dignidad de estos sujetos trans-genéricos.

Pablo Picasso, “Desnudo en sillón negro” (1932).

Bolla, Luisina (2022). “Sujetos sujetados / sujetos sexuados: aportes filosóficos del feminismo materialista francés sobre cuerpo, materialidad y poder.” Revista Latinoamericana de Filosofía. 48(21): 253-281

Este artículo muestra los aportes del feminismo materialista francés para el abordaje de los procesos de sujeción/subjetivación. Se concentra en las categorías de anatomía política y de marca somática formuladas en la década de 1970 por Nicole-Claude Mathieu y Colette Guillaumin, respectivamente, como base de un análisis original que vincula subjetivación, corporalidad y relaciones de producción. Mostramos que la óptica feminista materialista coloca en el centro de la reflexión la dimensión sexo-genérica, ausente en las filosofías francesas de la época, para lo cual se presenta un contrapunto con Foucault y Bourdieu. Argumentamos que el feminismo materialista sienta las bases de un materialismo crítico que evita tanto la somato-fobia–muchas veces atribuida a los feminismos postestructuralistas– como el biologicismo –muchas veces presente en enfoques feministas marxistas ortodoxos–.

Bonavitta, Paola; De Garay, Jimena (2017). “Sexualidades mediáticas en América Latina: todo cuerpo es político.” Astrolabio Nueva época. Revista digital del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad. 18 (Ejemplar dedicado a Socialidad mediatizada: software social en perspectiva latinoamericana): 34-61

En el presente artículo, exploramos diversos interrogantes relacionados con la construcción de las sexualidades mediáticas mapeando las formas en que los medios masivos de comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación forman, conforman, crean, re-crean y reproducen las sexualidades hoy, comprendiendo que ninguna sexualización queda por fuera de la política y lo normado. Profundizamos en quiénes son seres sexuados en los medios masivos de comunicación (en adelante, MMC), quiénes tienen derecho a visibilizar su sexualidad y si existen diferencias en la sexualización de mujeres y hombres, heterosexuales y homosexuales, personas blancas y negras. Igualmente, ahondamos en el análisis de la construcción de sí como ser sexual y sexuado a través de las redes sociales, reality shows y otros tipos de plataformas actuales, que desestabilizan las fronteras entre lo público y lo privado al cambiar los regímenes de visibilidad de sí y de los/as otros/as.

Cobos, Perla (2021) “Desobediencia corporal: la ciudad desde las identidades tttrans: aproximar la geografía transfeminista. Revisión documental y experiencial.” Revista Pares. 2: 107-144.

El presente artículo es una primera aproximación realizada a partir de la revisión documental y literatura gris, a la par de herramientas metodológicas que permiten la representación de fuentes primarias, aquellas que se recuperan de las experiencias cotidianas de las identidades TTTrans en el contexto de Tepic, Nayarit, México. Es decir, aquellas que se simbolizan y encarnan a partir de su cuerpo. Su presencia se convierte en un posicionamiento legítimo para la sociedad que habita dentro de la ciudad. Sus cuerpos se convierten ciertamente en mapas de resistencia, desobediencia y disrupción al cis-tema, definido como sistema dividido en dos cuerpos sexuados, hombre-mujer, en dos géneros, masculino-femenino.

Valeria Sigal, “Abstinencia Retratística” 2023.

Córdova, Rosío. “Sexualidades disidentes: entre cuerpos normatizados y cuerpos lábiles.” La ventana. Revista de Estudios de Género. IV (33): 42-72

En este trabajo se exploran tres aspectos centrales en la configuración de identidades de trabajadores sexuales viriles y transgénero: 1) la creación y recreación del cuerpo desde la norma; 2) los anclajes en los deseos y las prácticas sexuales, los cuales permiten la configuración de una diversidad de identidades de acuerdo con el sistema de género binario, que pueden funcionar como un cuestionamiento, pero también como una confirmación de la “objetividad” del género, y 3) la aportación de elementos para repensar la noción de disidencia sexual y la crítica al concepto naturalista de heterosexualidad.

Espinal, Claudia (2017). “Imagen, cuerpo y erotismo: un análisis sociológico de las expresiones históricas del cuerpo sexuado en Colombia.” Trabajo de grado en sociología. Universidad de Antioquia.

En esta monografía se analizan las expresiones históricas del cuerpo sexuado y su incidencia en la emergencia de trasgresiones corpóreas en la cultura colombiana, a través del revelamiento de las imágenes presentes en la revista SOHO, identificando los supuestos teóricos para su comprensión y los valores socioculturales que le son atribuidos.

Expósito, Mercedes (2011). “El cuerpo desnudo: Cuerpos equivocados y cuerpos que no hablan.” Cuadernos Kóre. 4: 79-96

La teoría política cuenta una historia única, hegemónica, opera bajo el supuesto de que los cuerpos son neutros sexualmente y pertenecen a individuos libres e iguales. Son cuerpos abstractos, desconectados de las estructuras racistas, sexistas, coloniales y clasistas que los definen. De este modo, se invisibiliza el hecho de que la disimetría de los cuerpos sexuados es la base de un gran número de tratamientos discriminatorios. Los modernos procesos de emancipación van a ir revelando progresivamente que muchos cuerpos colonizados estaban atravesados por estructuras étnicas y raciales y que muchos cuerpos feminizados estaban producidos por estructuras de género. De este modo, la neutralidad del sujeto y su universalidad se van a mostrar como masculinas y falsamente parciales.

Fernández, Daniel (2016) “La sexología frente al cuerpo de las bio-mujeres: un análisis crítico a partir de los programas televisivos.” Cuadernos Inter.c.a.mbio. 13(1): 65-86

El presente artículo analiza el tratamiento de la sexualidad de las bio-mujeres por parte del discurso sexológico, tomando como referente dos programas televisivos en los que interviene el criterio de un profesional de dicho campo. Contrario a otras producciones televisivas con enfoque sexológico en las que prima una perspectiva “orgasmológica”, la visión que presentan dichos programas conlleva un acento marcadamente mórbido y profiláctico, dando como resultado una corporalidad femenina des-erotizada. Concomitantemente, la sexualidad femenina deviene en estos programas un objeto de codificación binaria, aspecto que ratifica los patrones coercitivos del contrato heterosexual.

Luis Caballero, sin título (1976).

Fernández, Daniel (2021) “Lo Trans en el cole: cuerpos, discursos y miradas. Algunas reflexiones sobre contexto costarricense.” Archivos Analíticos de Políticas Educativas, 29(144): 2-21

En este artículo se desarrolla un análisis de las formaciones discursivas de docentes y estudiantes de secundaria pertenecientes al sistema educativo costarricense, en torno a la presencia de personas transgénero en el colegio. En términos teóricos, se parte de los postulados analíticos de la teoría queer, como una vía para analizar las complejidades que conllevan la construcción de la identidad trans, sin por lo tanto adscribirse a un modelo unívoco de interpretación del género y la sexualidad. En términos metodológicos, la investigación que da pie al presente texto se planteó desde un abordaje cualitativo. En lo que se refiere al trabajo de campo se efectuaron entrevistas semiestructuradas y para el análisis de la información, se realizó un análisis discursivo de orientación foucaultiana. Los resultados muestran que el binarismo sexual hombre – mujer, así como la fijeza de los roles de género continúan repercutiendo de manera considerable en la forma en la que se mira el cuerpo trans en el escenario biopolítico del colegio.

Franco, Adriana y otros (2009) “Abuso sexual infantil y el investimento /des-investimento libidinal del cuerpo sexuado.” Anuario de investigaciones. Facultad de Psicología UBA. XX: 49-63

La presente investigación se propone evaluar cuáles son los efectos del abuso sexual infantil en la apropiación subjetiva de la sexualidad genital de adolescentes que han sido abusados sexualmente en la infancia. Uno de los objetivos planteados en la investigación es explorar la relación entre el abuso infantil y el investimento / des-investimento libidinal del cuerpo sexuado genitalmente. En el análisis de estos materiales clínicos, nos abocamos a analizar los trabajos psíquicos que realizaron los adolescentes para investir libidinalmente el cuerpo sexuado genitalmente, y las dificultades para que se desplegara dicho proceso.

García, Esteban (2021). “El cuerpo sexuado, el sombrero con pluma y el automóvil: Phénoménologie de la perception leída desde una perspectiva feminista y performativa.” Cuadernos de Filosofía. 75, 12-2021: 21-38

Este trabajo presenta la teoría merleau-pontiana de la sexualidad contenida en su Phénoménologie de la perception, primeramente en el contexto de otros tempranos abordajes fenomenológicos de la misma cuestión y luego dentro del marco gnoseológico de la obra. A continuación, se evalúa el alcance de las primeras críticas que J. Butler realizó a tal teoría en términos de androcentrismo, naturalización de la diferencia sexual y de la dominación masculina. Se deslindan así los recursos y los límites que comporta la descripción merleau-pontiana del cuerpo sexuado como "expresión" y "estilo corporal" para la elaboración de una concepción no esencialista de la sexualidad afín a la teoría performativa.

Gregori, Nuria (2013) “Utopías dicotómicas sobre los cuerpos sexuados.” Arbor, 189 (763): 1-18

Hermafroditas, intersexos, andróginos, transexuales u homosexuales simbolizan el lugar de la fisura, de la frontera, de la disidencia en relación a los cuerpos sexuados, los géneros y las sexualidades. Constituyen a su vez un espacio discursivo privilegiado desde donde recorrer algunas de las certezas que se han ido produciendo y reproduciendo desde los distintos campos de conocimiento y poder a lo largo de la historia de Occidente. El análisis de categorías médico-sociales como el “hermafroditismo”, la “intersexualidad”, o la más recientemente conocida como “DSD/ADS”, nos descubre un panorama complejo y a la vez controvertido, pero con el potencial suficiente para indagar en el carácter performativo de las categorías sociales. Además, nos permite adentrarnos en un debate bioético más amplio sobre los límites de las prácticas médicas, las cuestiones relativas al control y la normalización de cuerpos, o sobre la incorporación de nuevas tecnologías en la conformación de cuerpos e identidades.

Le Breton, David (2022). Cuerpos enigmáticos. Variaciones. Chile, LOM Ediciones.

David Le Breton nos señala que «no podemos pensar el cuerpo (ni tampoco al propio género, al sexo y a la sexualidad) fuera de la historia y fuera de los valores y representaciones propias de una condición social y cultural en un momento dado». Esta advertencia cobrará sentido en la medida que las polaridades existentes entre lo masculino y lo femenino sean precisamente «construcciones sociales», y por lo tanto al ser elaboraciones de la propia cultura se nos presentan como «infinitamente variables». Por ejemplo, la variabilidad de géneros, como lo transgénero, permite romper con una determinada lógica binaria de los sexos (de roles, valores, atributos, etc.), proponiendo a este respecto múltiples identidades que subvierten tanto las categorías como las convenciones de género.

El racismo y la estigmatización del Otro también termina cristalizándose en el cuerpo, en su rostro, en todo lo que pudiera fundar una desigualdad. [...] La supuesta naturaleza inferior de algunas «razas» sirvió para declarar al negro, al homosexual, a los pueblos indígenas, y a todos los que no se ajusten a la fisonomía del hombre blanco, como seres despojados de toda humanidad. La rápida asimilación de estos caracteres ha servido por mucho tiempo para la realización de programas eugenésicos, de higienización y exterminio como parte de políticas de Estado.

Ruben-Rodriguez, “Canto a los ancestros” (2018).

Morales, Deicy (2018) “Cuerpos travestis que expresan, sistemas mediáticos que los representan. Un recorrido comunicacional empírico y teórico.” Chasqui. Revista Latinoamericana de Comunicación. 139 (Ejemplar dedicado a Análisis Crítico del Discurso en Latinoamérica): 327-34

El artículo recoge la sistematización de un proceso de inmersión empírico y teórico, con personas que se autodefinen travestis en Río Grande del Sur, Brasil, para comprender la configuración del sujeto travesti, a partir de las transiciones y modificaciones de los cuerpos como espacios políticos y simbólicos. Desde una perspectiva comunicacional, en un primer momento, se colocan en diálogo los encuentros y desencuentros empíricos con el sistema sinestésico de Buck- Morss, la noción del shock y la estética de la guerra de Benjamin, el cuerpo utópico de Michel Foucault, y la construcción de género que interpela y nombra a los cuerpos sexuados. En un segundo momento, se piensa la representación del sujeto travesti en el sistema mediático tradicional, ayudados por la concepción de representatividad y expresión de Sfez.

Parra, Stephanie (2022). “Cuerpos sexuados - cuerpos tecno-mediados: una aproximación a las subjetividades sexuales de jóvenes escolares en Bogotá-Colombia.” Prospectiva: Revista de Trabajo Social e Intervención Social. 34: 287-308

En este artículo se presentan algunas reflexiones y resultados parciales de la categoría cuerpos sexuados-cuerpos tecno-mediados. Las ideas expuestas se concentran en la reciente virtualización de la experiencia corporal de los y las jóvenes. Se trata de identificar algunas pistas y aportes para una educación en y para la sexualidad, que reconozca el papel preponderante de las redes sociales en la configuración de las subjetividades sexuales. Para ello nos preguntamos ¿Cómo viven los y las jóvenes sus cuerpos en los escenarios virtuales? ¿Cuál es el lugar de la sexualidad en la virtualidad? ¿De qué manera el entorno cultural presente en las redes sociales atraviesa los cuerpos y, en consecuencia, las subjetividades?

Pinzón, Claudia (2014) “Tu amor me hace grande: sentidos del cuerpo sexuado en la escuela.” Revista Virtual de la Universidad Católica del Norte. 43: 98-112

El estudio se sumerge en el mundo de la vida de los niños y niñas de las escuelas públicas El Tajo y Nariño Unido de Santander de Quilichao, Cauca (Colombia). La investigación parte desde una actitud natural hacia una actitud fenomenológica, considerándose en profundidad las relaciones e interacciones entre los niños y las niñas en relación con el entorno escolar, sus expresiones y manifestaciones. Es en este contexto donde emergen las primeras expresiones de sexualidad que develan el entramado intentivo de su con-ciencia (la tensión entre creencias, valoraciones y voliciones del mundo de la vida), alcanzando la constitución de sentidos que dan lugar a la reducción trascendental del fenómeno.

Retana, Camilo (2018). El cuerpo abierto: un ensayo sobre la construcción y deconstrucción de los límites somáticos. Heredia, EUNA.

La historia del cuerpo es, en parte, las aperturas y cierres. Si el cuerpo aparece en el horizonte de los estudios filosóficos e históricos es, precisamente, en razón de que no tenemos una certeza sobre sus límites ni una forma de fijar sus fronteras de una vez por todas. Por el contrario, cuando se somete bajo el lente de la interrogación crítica, la corporalidad se torna una “sustancia” escurridiza, maleable, acaso plástica. Este libro tiene como objeto pensar el cuerpo en función de esas esquivas fronteras. Pero, así como interesa deconstruir los cierres del cuerpo, importa pensar las aperturas que no cesan de acosar su pretendida constitución unitaria. Se trata de defender la premisa de que ningún cuerpo está del todo cerrado o individuado, pero también de discutir, a través de un grupo de producciones filosóficas, cinematográficas, plásticas y literarias, las formas sociales en que se presentan las aperturas corporales.

Hippolyte Flandrin, “Naked Young Man Sitting by the Sea” (1836).

Sánchez, Ángel; Rico, Arturo (2021. “El cuerpo como frontera biopolítica del reacondicionamiento sexual: más allá de lo biológico y semántico.” Revista Humanidades. 11(1)

La presente investigación pretende identificar, a través de un análisis biopolítico de la corporalidad alternativa, los mecanismos y pautas institucionales empleadas por el Estado para la administración de la sexualidad y su diversidad. Este estudio integra, además, elementos biológico-genéticos como un andamiaje a considerar en el análisis de los alcances de la cirugía de reasignación de sexo para las personas transexuales, facilitada en el caso concreto del Estado español. Se encuentra que, en los últimos años, dentro del sistema capitalista, la organización y visibilización de la diversidad sexual a la cabeza de su colectivo (LGBTTTIQ+) ha ido estableciendo modificaciones a las políticas estatales respecto de la administración de la diversidad sexual, transformando modelos de persecución y victimización en pautas de inclusión y cuidado institucional.

Solarte, Ruth (2020) “Testimonios sobre violencia sexual y delación: víctimas/verdugos en la zona gris de la era Pinochet.” REGS: Revista de estudios de género y sexualidades. 46 (1-2) : 129-150

Este artículo examina los testimonios de Luz Arce y Marcia Merino, militantes izquierdistas, calificadas como víctimas-verdugos por su cautiverio y posterior colaboración con sus raptores durante la dictadura pinochetista. Se apela aquí a la figura de Sonderkommandos en los campos de concentración nazi y al concepto de zona gris de Primo Levi para analizar la imagen de estas mujeres. El estudio se focaliza en el uso de la violencia sexual como instrumento correctivo y punitivo en los centros de detención chilenos. Asimismo, se estudia el cuerpo sexuado femenino y las relaciones afectivas que se presentaron entre las detenidas y sus captores.

Triana, Diana (2018). “Expresión y performatividad: el cuerpo como ser sexuado.” Eidos. 29: 201-224

El objetivo central de este artículo es evidenciar la relación entre expresividad y performatividad, tratando de revelar las continuidades, tensiones y rupturas entre la manera de comprender el cuerpo sexuado desde la Fenomenología de la Percepción de Merleau-Ponty y la perspectiva postestructuralista de Judith Butler. En primer lugar, se efectúa una aproximación al cuerpo como ser sexuado para demostrar cómo las críticas elaboradas desde el feminismo sobre el cuerpo anónimo y la preexistencia de un locus operativo no comprenden plenamente la propuesta del filósofo francés. En segundo lugar, se abordarán las nociones de expresividad y performatividad, para revelar el desplazamiento de la teatralidad a la dramatización.

Marcia Schvartz, “Ramblas abajo” (s.f).

Vásquez, María; Carrasco, Ana. “Género, cuerpo y heteronormatividad. reflexiones desde la antropología.” Interciencia. 42(9): 616-622

En todas las sociedades humanas se manifiestan ciertos roles diferenciados que restringen e idealizan las aptitudes y capacidades de cada género, femenino y masculino. Esto hace que su imagen e identidad varíen dependiendo de las prácticas culturales, así como también de las preconcepciones definidas para los diferentes géneros. Para poder aproximarnos a esta problemática, el objetivo de este artículo es realizar un recorrido histórico de ciertos postulados sobre la teoría del género y del cuerpo que permitan una reflexión sobre la construcción cultural de ambas categorías conceptuales. Con esto, se busca contextualizar respecto a los postulados y concepciones teóricas, advirtiendo la existencia de cambios en los discursos heteronormativos actuales.

Zemaitis, Santiago (2021). “Entre el agua segregada, las muñecas glotonas y los rostros maquillados. Un ensayo acerca de las representaciones generizadas de “la niña.” Revista del Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Educación. 49: 107-122

En este artículo nos interesa enfatizar la dimensión genérico-sexuada que ha tenido y tiene la infancia. Propondremos para ello algunas reflexiones que gravitan entre los aportes de la pedagogía, la filosofía y la historia de la educación, para problematizar los modos por los cuales la cultura representa las normas de género a través de diferentes imágenes. Se trata de un ejercicio de revisión de cómo las agencias socializadoras (la familia, la escuela y el mercado) imprimen sobre la dimensión genérico-sexual de las identidades infantiles “femeninas”. Nos detendremos en tres imágenes de distintas épocas, pero que están unidas en dicha construcción de las identidades, en particular en aquellas que representan y/o interpelan a las niñas y a la construcción de la feminidad, en tanto una de las primeras y más elementales normas del género. La primera imagen es un salón de clase de una escuela unisexual de niñas en los finales de la década de 1930; la segunda remite a la publicidad de la muñeca “Grasita” que data de mediados de la década de 1960; y, por último, mucho más reciente, una tercera imagen, compuesta por una serie de fotografías publicitarias, aparecidas en la revista de moda francesa Vogue en 2011.

Gustav Klimt, “La virgen” (1913).

ACERCAMIENTOS PSICOANALÍTICOS A LA ANATOMO-POLÍTICA DE LOS CUERPOS SEXUADOS

Lo político-histórico

Ayouch, Thamy (2023). “Los cuerpos y los placeres” contratacan. Dispositivo de sexualidad, dispositivo de raza y queer decolonial en el psicoanálisis”. Calibán. 21: 14-35.

Este texto pretende analizar el exhorto foucaultiano a los cuerpos y los placeres, en lo que permite pensar, psicoanalíticamente, las relaciones sociales de poder, género, sexualidad, racialización y sus efectos psíquicos. ¿Qué silenciamientos, opresiones y discriminaciones permiten identificar, en metapsicologías mayoritarias, os cuerpos y los placeres? ¿Cómo imaginar un enfoque psicoanalítico a partir de los cuerpos y los placeres?, ¿y qué consecuencias tendría eso sobre la clínica y la teoría psicoanalíticas? Basándose en textos foucaultianos, el autor pretende analizar lo que la discursividad de los cuerpos y los placeres, y particularmente desde la decolonialidad queer.

Botti, María Eugenia (2023) “El diagnóstico atravesado por la época, perspectiva de género.” Controversias. 32: 45-49.

Los temas actuales acerca de la sexualidad y el género tienen un gran peso simbólico en toda la socie-dad. Muchas veces han sido utilizados para enmarcar nuestra existencia y producir nuestras subjetividades. Este trabajo intenta mostrar con un breve recorrido el correlato que se establece entre un tipo de ordenamiento y la diversidad sexual desde los distintos discursos. Lo haré a partir de tomar algunos de los desarrollos del autor francés Michel Foucault y su Historia de la Sexualidad. En este sentido también incluiré a la autora y feminista, representante de la teoría queer Judith Butler respecto a lo binario, la heteronormatividad, el género. Los aportes de la psiquiatría y su DSM en torno a la conducta sexual. Las propuestas acerca de la sexualidad humana del Psicoanálisis clásico de Freud y Lacan. Finalmente, la idea es visibilizar la encrucijada que se presenta en la clínica hoy especialmente desde la experiencia de los jóvenes que es imposible desatender. Repensar nuestra tarea frente a ello no solo en cuanto a desnaturalizar la heteronormatividad, sino alojar la diversidad sexual en la con-formación de los vínculos sociales.

Espinoza, Jerry (2002) “La politización de la sexualidad: La Escuela de Fráncfort y el psicoanálisis.” Revista de Filosofía Universidad de Costa Rica. 100 : 87-94.

En este artículo, analizamos la influencia de la teoría psicoanalítica freudiana en la obra de dos de los más importantes pensadores de la llamada Escuela de Fráncfort: T. W. Adorno y Herbert Marcuse. En especial, examinamos el papel que ejerce el pensamiento de Freud en su crítica de la industria cultural en las sociedades capitalistas avanzadas. Finalmente, basándonos en la lectura de Jacques Lacan y su “retorno a Freud”, cuestionamos la validez de la utilización que hacen estos autores de la obra freudiana cuando separan la teoría del fundamento mismo del psicoanálisis: la propia experiencia analítica.

Rubén Rodríguez, “El beso” (2012).

Sexualidades y disidencias

Boianovsky, Daniel, Cavalheiro, Rafael, Tietboehl, Léo (2021). “Infancias, teorías queer y psicoanálisis: Más allá del principio del progreso y de la heteronormatividad.” Psicología Clínica 33: 237-225.

Este artículo parte de la relación entre género, sexualidad y psicoanálisis para proponer una reflexión acerca de los conceptos de trauma y pulsión de muerte. En primer lugar, exploramos cómo la heteronormatividad puede causar efectos traumáticos. Para ello, tomamos como referencia la novela Para acabar con Eddy Bellegueule, de Édouard Louis, y la lectura de Judith Butler sobre la teoría freudiana del trauma. Asimismo, desde el punto de vista de un análisis cultural, subrayamos el poder disruptivo y desestabilizador de la queeridad con relación a estrategias discursivas conservadoras que circulan en el espacio público. En esta segunda sección, dialogamos especialmente con las notas de Lee Edelman sobre la pulsión de muerte. En su conjunto, el artículo enfatiza la idea de niños queer, ya que a menudo es en nombre de la supuesta “infancia sana” y del desarrollo psicosexual “normal” que los discursos heteronormativos y conservadores han ganado visibilidad en el escenario político brasileño contemporáneo.

De Lauretis, Teresa (1994) “La práctica del amor: deseo perverso y sexualidad lesbiana.” Debate feminista. 11: 34-45

Este artículo corresponde a las líneas preliminares que De Lauretis expone en su texto The Practice of Love, Sexuality and Perverse Desire (1994). La autora encuadra a partir de este una propuesta de estudio de la sexualidad lesbiana así como el deseo en tanto objeto de estudio a lo largo del corpus teórico del psicoanálisis, el estructuralismo y la semiótica. Esta es una respuesta a los albores de un siglo que progresivamente comienza desde las insurgencias de movimientos sociales, el discurso de las minorías, el desenvolvimiento de los feminismos, así como la posibilidad de retomar lo anterior como objeto de investigación teórico-académica.

Honorato, Mariano (2015) . “El “retorno de lo reprimido”: el papel de la sexualidad en la recepción del psicoanálisis en el círculo médico chileno, 1910-1940”. História, Ciências, Saúde – Manguinhos. 22: 1173-1197.

Aborda la recepción del psicoanálisis en el circuito médico chileno a partir de la década de 1910. Los hallazgos permitieron reconstruir cómo el freudismo fue primeramente rechazado por la incipiente escena psiquiátrica local, acusándolo de pansexualista. En la década de 1930 este panorama cambiará, ya se apreciará una revaloración del psicoanálisis a nivel local, calificándolo precisamente como un saber especializado en la sexualidad. El realce del mecanismo de la “sublimación”, estimado por su capacidad de hacer transmutar la peligrosidad del “ello” en productos culturalmente aceptados, será el hito que marcará este “retorno de lo reprimido” del factor sexual del psicoanálisis en Chile. Se discutirán las posibles variables sociales, políticas y económicas que influyeron en este fenómeno.

Claudio Perna, “Andy Warhol, Edie Sedgwick y el príncipe negro” (1990-1994).

Mirza, Natalia (2021). “De trans-tornados y de-generados”. Revista Uruguaya de Psicoanálisis. 132: 45-68.

El trabajo se propone reflexionar sobre la cuestión del género, la sexualidad y la transexualidad. Parte para ello de algunas situaciones reales de consultas clínicas o experiencias de vida, para detenerse sobre el impacto que esta situación genera en el contexto actual, en el que, además, se suman los tratamientos médicos y quirúrgicos que posibilitan la modificación efectiva de los cuerpos mediante la hormonización y diversas cirugías. Lo anterior desde el aprovechamiento de perspectivas psicoanalíticas, así como sociales y culturales de la contemporaneidad.

Preciado, Paul B (2020). Yo soy el monstruo que os habla. Barcelona: Anagrama.

En diciembre de 2019 Paul B. Preciado pronunció un discurso ante tres mil quinientos psicoanalistas reunidos para las jornadas de l'École de la Cause freudienne en París. Les planteó la disyuntiva ante la que se encuentran: seguir trabajando con la antigua epistemología de la diferencia sexual y validar el violento régimen patriarco-colonial que la sustenta o abrirse a un proceso de crítica y confrontarse a la alianza necropolítica del patriarcado colonial y las nuevas tecnologías fármaco-pornográficas.

Marcia Schvartz, “Batato” (1989).

ESTÉTICAS LITERARIAS

Les invitamos a recorrer el siguiente compendio de obras literarias sobre la diversidad de cuerpos y sexualidades, y su relación con los entornos sociales y políticos en los que emergen. Son contextos también heterogéneos, pero que comparten la violencia de la normativización sexo-genérica, así como la crueldad occidental hacia las distinciones respecto al formato cis-hetero-patriarcal. También se presentan las singularidades inter-subjetivas -grupales, familiares, vecinales, institucionales-mediadas por la anatomo-política que regulariza la coacción excesiva de los cuerpos sexuados, provocando un profundo sufrimiento íntimo. La brillantez de les autores en la recreación de experiencias tan complejas y delicadas, permite acercarse a las disonancias, incógnitas y temores de les personajes, como también a las certezas y al ímpetu inacabable del compás pulsional/vital de los cuerpos, en su proceso de socialización y de acceso a la realidad.

Portada del libro "El cuerpo lesbiano".

El cuerpo lesbiano (The Lesbian Body) (1973)

Monique Wittig

Premio Médicis (1964)

Es una novela sumamente particular, compleja e imprescindible en la obra de Wittig, así como en los estudios lésbicos y el pensamiento más allá del heteropatriarcado. En ella, la autora despliega una narrativa poética sostenida en la propuesta política del lesbianismo como transformación social. La estructura de la obra se sostiene a través de pequeños y potentes poemas que remiten a espacios y cuerpos fundantes, no sexuados; a la vez que les ubica desde la eroticidad, la pasión y la violencia para desmembrar y reconstruir esos cuerpos. En esta novela, la violencia de género es un elemento importante para entender la complejidad del texto. Por medio de su poética, ubica a sujetos específicos que se relacionan y se piensan desde otros sentidos de eroticidad, pasión y violencia, cuestionando a las mismas lectoras y lectores sobre la opresión íntima del régimen vigente.

Extracto de la obra:

“M/e callaré tu nombre adorable. Tal es la prohibición que me se m/e ha hecho, así sea. Y/o diré tan sólo de qué modo vienes a buscarme hasta el fondo del infierno. Atraviesas a nado el río de enfangadas aguas sin temer las lianas medio vivientes las raíces y las serpientes desprovistas de ojos. Cantas sin cesar. Las guardianas de las muertes enternecidas cierran sus bocas abiertas. Obtienes de ellas que y/o sea devuelta a la luz de las vivientes con la condición de no volverte a mirarm/e. La caminata a lo largo de los subterráneos es interminable. Y/o veo tu ancha espalda uno u otro de tus senos cuando tus movimientos te muestran de perfil y/o veo tus piernas potentes y fuertes tu pelvis derecha. Y/o veo tus cabellos que alcanzan tus hombros y su color castaño m/e

resulta tan hermoso mirarlo que un dolor se apodera de m/i pecho. Ni una vez te vuelves. [...]

Portada del libro "La insoportable levedad del ser".

La insoportable levedad del ser (Nesnesitelná lehkost bytí) (1984)

Milan Kundera (Checoslovaquia)

Premio Nacional de Literatura Checa (2007)

En esta obra se escucha a Tomás, Teresa, Sabina y Franz en sus diálogos fortuitos sobre el amor, la razón, la sexualidad, el poder, la impotencia y la vida; una vida insoportablemente leve en toda su esencia. Los personajes principales son Teresa, quien trabaja como mesera en el restaurante de un hotel de la ciudad y Tomás quien se hospeda, y allí se conocen en el último día de su estadía. Conversan durante una hora y ella lo acompaña a la estación del tren. Vuelven a verse diez días después cuando ella llega a visitarle a Praga, y duermen juntos por primera vez. ¿Qué habrían encontrado el uno del otro para haber sentido la necesidad de volverse a ver, luego de conversar durante un rato tan corto?

Extracto de la obra:

“Estaban acostados, más tarde, desnudos y fatigados, los dos juntos en la cama. Era ya de noche. Él le preguntó dónde se alojaba, para llevarla en coche. Le respondió tímidamente que todavía no había buscado hotel y que la maleta la tenía en la consigna de la estación. Ayer mismo había tenido miedo de que, si la invitaba a visitarle en Praga, viniera a ofrecerle toda su vida. Cuando ahora le dijo que tenía la maleta en la consigna, se dio cuenta de inmediato de que en esa maleta estaba toda la vida de ella y de que la había dejado momentáneamente en la estación antes de ofrecérsela.”

Portada del libro “Las edades de Lulú”.

Las edades de Lulú (1989)

Almudena Grandes

Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2011)

Sumida todavía en los temores de una infancia carente de afecto, Lulú, una niña de quince años, sucumbe a la atracción que ejerce sobre ella un joven, amigo de la familia, a un quien hasta entonces ella había deseado vagamente. Después de esta primera experiencia, Lulú, niña eterna, alimenta durante años, en solitario, el fantasma de aquel hombre que acaba por aceptar el desafío de prolongar indefinidamente, en su peculiar relación sexual, el juego amoroso de la niñez. Crea para ella un mundo aparte, universo privado donde el tiempo pierde valor. Pero el sortilegio arriesgado de vivir fuera de la realidad se rompe bruscamente un día, cuando Lulú, ya con treinta años, se precipita, indefensa pero febrilmente, en el infierno de los deseos peligrosos.

Extracto de la obra:

“Había otras vías, intuía muchas otras vías, caminos menos barrocos, menos intensos, menos agotadores, para acceder al mismo sitio, pero ninguno era tan cómodo para mí, porque yo no sabía exactamente hasta dónde quería llegar. Me había tropezado con ellos y me había dejado ir, pensaba, nada más, en cualquier momento podría volver sobre mis pasos, sin traumas y sin lamentaciones, era un pasatiempo inocente, sólo un pasatiempo inocente, y me sentía bien, tan mayor, tan superior, tan entera, mientras jugaba con ellos...”

Portada del libro “Loco afán”.

Loco afán. Crónicas de sidario (1996)

Pedro Lemebel

Premio Iberoamericano de Letras José Donoso (2013)

En "La noche de los visones", "La Regine de Aluminios el Mono", "La muerte de Madonna" y "El último beso de Loba Lamar", las cuatro crónicas que conforman la primera parte de este libro, el narrador reconstruye las historias individuales de compañeras que sufrieron la represión de la dictadura y murieron de SIDA. Lemebel ofrece un texto único en su capacidad de mezclar la carcajada con la mueca post-mortis, el goce con el dolor. El virus ataca, fragmenta, mata a los personajes, pero no aniquila el deseo de vivir intensamente la celebración de un cuerpo construido para y por el goce.

Extracto de la obra:

“Nadie podría alcanzarla, bajando la escalera en retirada al campanazo de la medianoche, esparciendo sus tacoaltos en los peldaños de plata. Fugándose prisionera de la farsa, huérfana de sí misma y huérfana de la Monroe, que irónica en el cartel original, retorna a las dos Madonnas al barrio sucio. Quizás el único lugar donde pudieron encontrarse, compartiendo un chicle, entonando alguna canción, o intercambiando secretos de tinturas para el pelo.”

Portada del libro “Desastres íntimos”.

Desastres íntimos (1997)

Cristina Peri Rossi

Premio Nacional Cervantes (2021)

Este libro se asoma al fascinante mundo interior de unos personajes atrapados en sus particulares delirios: un Club de Fetichistas que intercambian sus manías sexuales, un hombre enamorado de una mujer-ballena, un marido a quien su mujer ha abandonado por otra, o una bella y eficiente secretaria-modelo-mamá asfixiada por la familia nuclear. Como niños locos encerrados en un gabinete lleno de figuras, que son símbolos, que son pulsiones. «Desastres Íntimos» recoge nueve relatos catalogados como ficción erótica, aunque la etiqueta queda corta. Peri Rossi no aborda solamente la sexualidad de sus personajes, sino que hace un recorrido por distintas áreas de la cotidianidad y la complejidad del ser humano, con una narrativa cruda e inescrupulosa que tiende incluso a ser incómoda. La autora habla de las inseguridades y de los estereotipos, utilizando recursos como la sátira y también un humor poco convencional, que termina por ser éticamente cuestionable en algunas ocasiones.

Extracto de la obra:

“No seas tonta, Patricia —se dijo—, los objetos no tienen deseos.» Bien, si no era el caso de la botella, debía ser el deseo del que inventó el tapón. A ninguna mujer se le ocurriría que para abrir una botella de lejía era necesario emplear la fuerza. En el fondo, el inventor había diseñado el tapón perfecto: mudo y silencioso en su opresión, incapaz de abrirse, de soltar su tesoro, como algunos virgos queratinosos. (No recordaba dónde había leído eso. Seguramente en alguna revista, en el dentista o en la peluquería. Era el único tiempo del que disponía para leer.) El inventor debía de ser un tipo al que no le gustaba que las cosas se salieran de madre; pensaba que las cosas tenían que estar siempre contenidas.”

Portada del libro “Paisajes con tumbas pintadas de rosa”.

Paisaje con tumbas pintadas de rosa (1998)

José Ricardo Chávez

Premio de la Academia Costarricense de la Lengua (2010)

Novela necesaria en el contexto costarricense y centroamericano, ya que es el primer texto que trata en profundidad el tema del sida en la región. Es un testimonio desgarrador de la forma cómo esta enfermedad fue tratada por las autoridades sanitarias del país y padecida por los enfermos. Basada en documentos de la época -principalmente periódicos- constituye un texto idóneo para investigar la densa trama en donde el prejuicio, la moral dominante y la condición biológica, ponen en crisis las formas usuales de convivencia. La novela de Chaves tiene la particularidad de que parte de un punto de vista que va más allá de lo personal y autobiográfico, para retratar la crisis de una época, los problemas concretos de convivencia en los hospitales, la marginación de los enfermos, la ideología de nuestros gobernantes. Es un ejemplo literario concreto en el que la sociabilidad se quiebra para dar paso a la exclusión y el desprecio.

Extracto de la obra:

“Desde hace unos meses me he dedicado a recortar artículos, reportajes, ensayos periodísticos, que abordan el tema del sida y, por ende, según la mecánica manera de pensar de la mayoría de los autores, de la homosexualidad. Con este material que estoy juntando, proyecto hacer un bestiario del sentimiento humano, en donde, –lamentablemente– lo que predomina es el odio, el prejuicio, la saña y, como si esto no bastara, todo ello coronado por la muerte.”

Ilustración de homenaje a Amanda Castro.

Quizás la sangre (2001)

Amanda Castro

Premios Hibueras de Relato Corto (2006) y Premio Hoja de Laurel en Oro (2008)

“ ... Quizás la sangre es para mí también un libro muy importante, ya que marca mi salida del clóset poéticamente; aunque mi discurso poético ha sido siempre lésbico, muchos y muchas se han negado a verlo como tal, porque había estado dirigido a Honduras tratada como mujer, y eso en nuestra cultura sí es admisible, mientras que una mujer escribiéndole poemas de amor a otra mujer de carne y hueso está prohibido [...] “... propone precisamente un juego de simbiosis entre todas las mujeres que he amado, todos esos cuerpos femeninos que son: mi Honduras, con sus verdes caderas, montañas y húmedos valles, la poesía con la humedad de su lengua envuelta en el más exquisito placer oral que pueda gozarse, la sangre recobrada como elemento no sólo de sufrimiento y muerte, sino como símbolo de la reproducción y de la fuerza productiva que cargamos las mujeres en nuestras propias entrañas. Y, finalmente, la muerte, otra mujer que me acompaña siempre, que nos acompaña a todos aunque nos neguemos a verla.”

Extracto de la obra:

POR ESO LA SENSACIÓN DE MI PIEL

entre tus brazos

es solo un sueño

esta condena a muerte

haberme alejado de tus costas

porque te amaba más de lo debido

Hoy con ciegos dedos

te busco en este cuerpo atormentado

en este cráneo lleno de culpas como gusanos

ansiando poderme refugiar en tus besos

soñando nuestro amor,

preñándome

nuevamente

de palabras

-cargada de fantasmas-

Portada del libro "Testo yonki".

Testo Yonki. Sexo, drogas y biopolítica (2008)

Beatriz /Paul Preciado

Un texto híbrido, que entrecruza narración autobiográfica y ensayo filosófico. Pero es algo más: la crónica de un experimento con el propio cuerpo de quien escribe, que se aplica testosterona en forma de gel en una exploración personal y política. Una indagación corporal y sexual que desborda, mediante una escritura transgresora, los límites tradicionales del género, en todas sus acepciones. Este es un libro sobre la identidad sexual entendida como una condición fluida y no estanca; sobre la sexualidad en el capitalismo, la pornografía, el feminismo y la industria del sexo; sobre la tecno-sexualidad y la fármaco-pornografía; sobre la excitación y el control; sobre deseos y encuentros sexuales heterodoxos, sobre hormonas, fluidos corporales, intersexualidad, activismo queer.

Extracto de la obra:

“Ese mismo día, unas horas más tarde, me aplico sobre la piel una dosis de 50 miligramos de Testogel para empezar a escribir este libro. No es la primera vez. Esa es mi dosis regular. Las cadenas de carbono O-H CH C-OH fluyen gradualmente desde mi epidermis hacia las capas internas de mi piel, hasta los vasos sanguíneos, las glándulas, las terminaciones nerviosas. No tomo testosterona para convertirme en un hombre, ni siquiera para sexualizar mi cuerpo, simplemente para traicionar lo que la sociedad ha querido hacer de mí, para escribir, para follar, para sentir una forma post-pornográfica de placer, para añadir una prótesis molecular a mi identidad transgénero low-tech hecha de dildos, textos e imágenes en movimiento, para vengar tu muerte.”

Portada del libro “Memoria de chica”.

Memoria de chica (Mémoire de fille) (2016)

Annie Ernaux

Premio Nobel de Literatura 2022

Autora y protagonista de la novela, Ernaux regresa al verano de 1958 para entender a la joven de dieciocho años que la persiguió toda su vida. El lector se encuentra con una narración escrita en primera persona en la que la escritora va recordando cada una de las circunstancias extraordinarias que marcaron su estancia veraniega en el Departamento de Orne. Repasa su diario cincuenta años después de haberlo escrito. Los personajes son sólo siglas y los recuerdos, espacios en los que amó o la despreciaron. Describe sus primeras experiencias sexuales, el desconcierto de la adolescencia y las inseguridades, la falta de diálogo, lo efímero de las amistades de verano, el miedo al rechazo, el amor desesperado y platónico, el inevitable olvido.

Extracto de la obra:

“Ningún tratamiento acabará con la sequía de mis ovarios durante dos años, ni los comprimidos de Equanil prescritos por un neurólogo, ni las gotas de yodo por un ginecólogo, yendo de un especialista a otro con mi madre hecha un manojo de nervios: «¡Cómo te vas a quedar así!». Y traicionando sus sospechas en este chantaje alucinante: «¡No irás al baile de la Escuela de Agricultura si no te baja la regla!». No pienso que me creyera inocente. De una u otra manera la ausencia de la regla le parecía el signo de una culpabilidad desconocida, ligada a la colonia, su hija castigada por ahí, por donde había pecado. Ni ella ni yo lo contábamos a nadie, como una tara inconfesable.”

Portada del libro “Las malas".

Las malas (2019)

Camila Sosa

Premio Sor Juana Inés de la Cruz (2020)

Las Malas cuenta la historia autobiográfica o ficcionaria de Camila, una travesti recién llegada a Córdoba Capital, para estudiar. Allí conoció casi tímidamente a las trans del parque Sarmiento. Las trabajadoras sexuales que se colaron en su vida para hacerle todo un poco menos horrible y para que la furia trans que vivía en ella, se encendiera como un fuego. El amor y el dolor son parte de esta familia encabezada por Tía Encarna, la matriarca de un gheto de exiliadas sociales que tratan de ser invisibles para poder ser felices. Viven juntas en una casa que las ve tomar mate, llorar, gritar, enfermarse y llegar golpeadas por la policía, por los clientes o por la vida misma. Es una historia llena de amores, desamores, encantos, nostalgia y polvo de hada travesti que llega hasta el fondo del alma del lector. Una novela que destila una poesía cruda de barrio, de esquina mezclada con discriminación y sexo barato, pero también llena de amor descarado y solidaridad trans.

Extracto de la obra:

“La casona rosa, del rosa más travesti del mundo (en cada ventana hay plantas que se enredan con otras plantas, plantas fértiles que dan flores como frutos, donde las abejas danzan), se ha vuelto silenciosa de repente, para no asustar al niño. La Tía Encarna desnuda su pecho ensiliconado y lleva al bebé hacia él. El niño olfatea la teta dura y gigante y se prende con tranquilidad. No podrá extraer de ese pezón ni una sola gota de leche, pero la mujer travesti que lo lleva en brazos finge amamantarlo y le canta una canción de cuna. Nadie en este mundo ha dormido nunca realmente si una travesti no le ha cantado una canción de cuna.”

Portada del libro "Diálogo de una prostituta con su cliente".

Diálogo de una prostituta con su cliente (Dialogo di una prostituta con il suo cliente) (2021)

Dacia Maraini

Premios Fregene (1985), Campiello (1990), Strega (1999)

En Diálogo de una prostituta con su cliente, Maraini escoge tres momentos y tres pasajes de la geografía y la historia de Italia, confundiendo y a la vez, invitando a las(os) lectoras(es) a repensar sus tabúes y su visión sesgada de la libertad sexual de las mujeres, del pasado y el presente. Mujeres cis y trans, como esa elocuente prostituta que entabla un duelo verbal con un cliente que quiere, pero no puede, dejar de ser convencional, con sus ideas sobre el amor, la sexualidad femenina y su propia inhibición del propio deseo homosexual. El cuerpo femenino rechaza convertirse en mercancía en el diálogo entre Manila y su cliente: una conversación punzante e irónica en la que la mujer utiliza la única arma que tiene a disposición, la palabra, para poner al desnudo las mentiras del hombre, quien habla de amor y protección, pero solo quiere abusar de su cuerpo.

Extracto de la obra:

Manila: Claro que eres tú el que compra. Pero a mí me gusta mirar. Yo soy una mirona. ¿Me enseñas el pecho?

Cliente: No tiene nada de especial… Nunca he practicado deporte. Mi madre quería que hiciera piragüismo, pero a

mí no me apetecía. ¿Sabes qué dice Pellizzetti? Que en el deporte masculino anida más homosexualidad que en un antro de maricas.

Manila: ¿Quién es Pellizzetti?

Cliente: ¿Cómo? ¿No conoces a Pellizzetti? Bueno, claro, tienes razón, no eres más que una pobre puta.

Manila: Bueno, ¿qué haces, que no te desnudas?

Cliente: Perdona, pero ¿qué clase de mujer eres tú?

Manila: ¿Por qué haces tantas preguntas? Tú compras, yo vendo, zanjemos el trato.

Cliente: El trato es que yo te poseo y tú te dejas poseer.

Manila: No. Tú compras, yo vendo, nada más.

Cliente: Pero ¿el qué?

Manila: Mi coño.

Cliente: ¡No pronuncies esa palabra, por favor!

Manila: ¿Por qué? ¿Te da asco?

Cliente: Delante de mí, por favor… mira, no la digas delante de mí, me da impresión. Le faltas el respeto a tu cuerpo.

Manila: Pero ¿qué te pasa? Estamos comerciando, ¿no?

Cliente: Sí, comerciando… pero si tú no cumples con tu parte, yo me aflojo, me vengo abajo, pierdo las ganas.

Fotograma del filme británico “Good Luck to You, Leo Grande” (2022).

ESTÉTICAS CINEMATOGRÁFICAS

En este segmento podrán conocer diez selectas producciones cinematográficas que incursionan en la complejidad y la belleza entremezcladas en las corporalidades de personajes que viven la pasión, los vínculos, afectos, odios, tabúes, violencias y disidencias involucradas en sus géneros-sexualidades. Desde distintas edades, contextos, épocas y condiciones económico-sociales, les cineastas muestran el indisoluble enlace entre lo íntimo y lo político, además de presentar -magistralmente- que aquellas experiencias humanas estigmatizadas desde la infamia y la deshonra, también guarecen el amor y la dignidad.

Poster de "La insoportable levedad del ser".

La insoportable levedad del ser (The Unbearable Lightness of Being) (1988)

Phillip Kauffman (Estados Unidos)

Basada en la obra homónima de Milan Kundera

Premio BAFTA a Mejor Guión Adaptado

National Society of Film Critics Award a Mejor Película

La trama de la película se centra en las complejas relaciones entre Tomás, un cirujano exitoso y mujeriego; Tereza, una joven fotógrafa atrapada en un amor obsesivo; Sabina, una amante apasionada del arte y amiga de Tomás y Franz, un erudito suizo. En ella se explora el amor, la libertad, la individualidad, el compromiso, entre otros contenidos. Los personajes también se ven inmersos en los eventos históricos de la época, como la Primavera de Praga y la invasión soviética que influyen en sus vidas y los obliga a enfrentar decisiones y consecuencias.

Poster de "Los monólogos de la vagina".

Los monólogos de la vagina (The Vagina Monologues) (2002)

Eve Ensler (Estados Unidos)

Premio Obie de Teatro Off-Broadway

Es un formato Stand-Up comedy, compuesto por un número variable de monólogos leídos por diferentes mujeres. Cada monólogo de alguna manera se relaciona con la vagina, ya sea a través del sexo, el amor, la violación, la menstruación, la mutilación, la masturbación, el nacimiento, el orgasmo y la variedad de nombres para la vagina, o simplemente como un aspecto físico del cuerpo. Un tema recurrente en toda la pieza es la vagina como un instrumento de poder femenino, así como la última encarnación de la individualidad. Es una magnífica comedia sobre las mujeres y su sexualidad, los tabúes sociales que existen sobre ella, así como la presión respecto a este tema y, sobre todo, la incultura sexual femenina. Ha sido traducida a más de cuarenta y cinco idiomas y llevada al escenario en casi ciento veinte países.

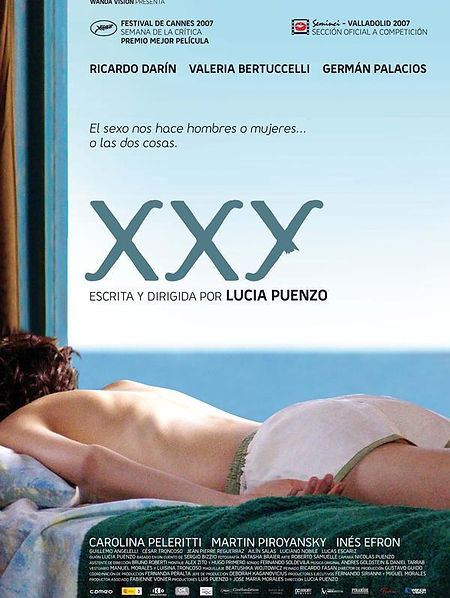

Poster de "XXY".

XXY (2007)

Lucía Puenzo (Argentina)

Basada en el cuento “Cinismo” (Sergio Bizzio)

Premios Goya a Mejor película extranjera de habla hispana.

Álex es una singular adolescente de quince años que esconde un secreto. Poco después de su nacimiento, sus padres decidieron dejar Buenos Aires, para vivir aislados del mundo, en una cabaña de madera a orillas del mar. Lo que pretendían era que su hija creciera libre de cualquier tipo de prejuicios, protegida y feliz, hasta que llegara el momento de decidir qué camino debía seguir. Y esto es lo que ocurre en el film, para pensar en la identidad, la hipocresía y el clima social frente a quienes nacen «diferentes», para abrir el debate entre la libertad de elección versus la normalización. El mensaje que nos quiere transmitir en la película es que la libertad de elección es superior a la normalización; debemos comprenderla y amarla tal cual es, y respetar la diversidad de sexualidades existentes.

También disponible en Netflix

Poster de "Joven y bonita".

Joven y bonita (Jeune et Jolie) (2013)

Francoise Ozon (Francia)

Festival Internacional de Cine de Cannes. Palma de Oro

La película aborda el tema del cambio y todo aquello que va convirtiendo a los jóvenes en adultos. Isabelle es joven y bella, con un cuerpo deseable y terso, con la mente abierta a la transformación y las ganas de descubrirse a sí misma. Después de su primera experiencia sexual, cambia su vida y se convierte en escort, que comienza con la curiosidad y llega a un punto de devastación, no por el peligro que puede correr gracias a la misma naturaleza de la actividad, sino debido a una situación fuera de control que sacude a la protagonista y desequilibra su realidad. Hace su aparición una Charlotte Rampling que muestra la madurez desde otra perspectiva y lo único que hace es acompañar a la joven por unos minutos, mostrando un futuro o, tal vez, una versión diferente de mujer, que se dibuja y desdibuja en la mirada nublada de la chica, que se halla en medio de una vorágine emocional, que –a su corta edad- parece difícil de manejar.

Poster de "La doncella".

La doncella (Ah-ga-ssi) (2016)

Park Chan-wook (Corea del Sur)

Basada en la novela “Fingersmith” (Sarah Waters)

Premios BAFTA a Mejor película en habla no inglesa

El filme está ambientado en la ocupación japonesa de Corea en 1930. La joven Sookhee es contratada por un estafador apodado Conde Fujiwara, para convertirse en la criada de la heredera japonesa Lady Hideko, quien vive aislada por su autoritario tío. El plan del hombre es casarse con Hideko, enviarla a un manicomio y apoderarse de su herencia. El trabajo de Sookhee es ganarse la confianza de la dama y manipularla para que caiga en las redes de Fujiwara. Sin embargo, Seokhee se vuelve cada vez más cercana a Hideko, hasta que duda en seguir con el plan, por haberse enamorado de la dama japonesa. La historia también cambia de enfoque para mostrar el punto de vista de Hideko, su historia familiar y da un giro importante en la trama de la cinta.

Poster de "Mi cuerpo es político".

Mi cuerpo es político (Meu corpo é Político) (2017)

Alice Riff (Brasil)

Premio Stajano. Lovers Film Festival Torino LGBTQI

Documental que registra el día a día de un grupo disperso de personas trans, que solo parecen estar conectados(as) entre sí por el hecho de residir en diferentes barrios pobres de la ciudad de San Pablo y su periferia. Mi cuerpo es político demuestra que es posible realizar un retrato de la vida cotidiana y ser al mismo tiempo una poderosa declaración de principios. Ese fresco, que comienza con cada una llevando adelante sus actividades diarias, desde la mañana hasta la noche, también incluye un proceso transformador. A través de él, la película consigue que esos derroteros acaben convertidos en una certeza: que las historias de aquellos(as) que han sido invisibilizados(as) y excluidos(as) de forma sistemática, siempre tienen un inevitable carácter político.

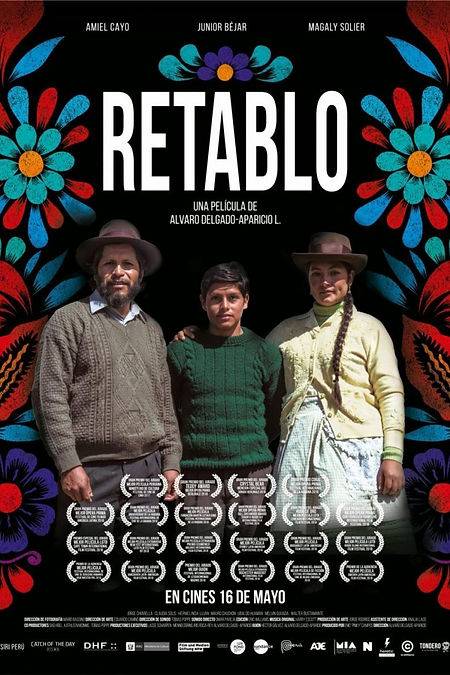

Poster de "Retablo".

Retablo (2017)

Álvaro Delgado Aparicio (Perú)

L'Oréal Teddy Newcomer Award

Narrada en quechua, la historia central relata la relación entre hijo y padre, cuya crisis se produce a partir del descubrimiento de la homosexualidad de este. No obstante, la historia no es tan sencilla, pues la representación del mundo andino -en la que se enmarca la historia- es en donde encontramos una serie de imágenes sobre los Andes, que actualizan fantasmas e imaginarios coloniales. La película también aborda los conflictos propios de la adolescencia, el descubrimiento de la naturaleza humana detrás de los seres idealizados, la tradición frente a la modernidad, la intolerancia por todo aquello que no quepa en el molde que una comunidad se ha trazado. Al desbordar esos límites establecidos, solo esperan la infamia y la deshonra, pero también una historia de amor y de dignidad.

También se encuentra en Netflix

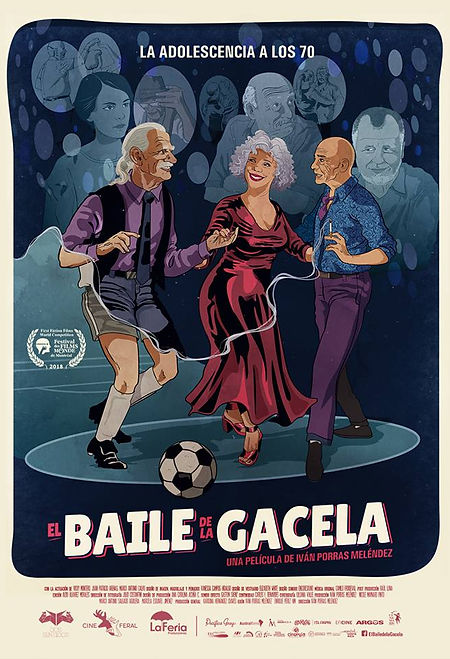

Poster de "El baile de la gacela".

El baile de la gacela (2018)

Iván Porras Meléndez (Costa Rica/México)

Festival Internacional de cine de Montreal. Mejor Ópera Prima

Eugenio es un ex-jugador de fútbol de 72 años. Frustrado porque nunca ganó un campeonato, encuentra una última oportunidad de redimirse en un concurso de baile para adultos mayores. El sueño de Eugenio es ganar el trofeo que nunca ganó en el fútbol. A su edad encuentra una última posibilidad en un concurso de bailes tropicales. Cuando pierde a su pareja, su única opción de ganar será enfrentarse a sus propios prejuicios y a los de su familia. Ahora cambiará el balón por el salón. Comedia dramática que trata de manera delicada el tema de las relaciones afectivas en las personas mayores, sin dejar de abordar tanto la viudez como la homosexualidad.

Poster de "Las herederas".

Las herederas (2018)

Marcelo Martinessi (Paraguay)

Premio Platino a Mejor Ópera Prima de Ficción

Berlinale Premio de la Crítica (FIPRESCI)

Chela y Chiquita son pareja hace mucho tiempo y la relación parece ya bastante desgastada. Las condiciones económicas tampoco ayudan, están obligadas a ir desprendiéndose de sus posesiones para pagar una deuda contraída por Chiquita, la organizadora del hogar. Sin embargo, ella es condenada por "fraude" y termina en la cárcel. Sola y depresiva, Chela deberá hacerse cargo de su vida, de su mantenimiento y de visitar a Chiquita en prisión. La protagonista -que ni siquiera posee licencia- se convertirá casi sin proponérselo en remisera de señoras. Lo que en principio surge como una oportunidad ocasional se transformará en un medio de vida y, lo más importante, una forma de socializar, de salir del agujero interior. Se trata de una historia que aborda la relación entre dos mujeres maduras con una profundidad, una intensidad y una variedad de matices infrecuentes, ya no solo en un debut en el largometraje sino en el cine de cualquier origen y proveniente incluso de guionistas y directores de mucha experiencia.

Poster de "Tengo miedo, torero".

Tengo miedo, torero (2020)

Rodrigo Sepúlveda (Chile, Argentina, México)

Basada en la novela homónima de Pedro Lemebel

Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana a Mejor Película

El año exacto es 1986, poco antes del fallido atentado al presidente de facto -Pinochet- y la conjunción de estrellas se produce una noche de razzia -redada- en un barrio de Santiago. La Loca es una “marica vieja” pero resiliente; una criatura a quien los golpes de la vida le han dejado varias magulladuras y un sarcasmo a prueba de balas, aunque su capacidad para amar siga funcionando a pleno. Carlos, en tanto, ejemplifica los modos de la virilidad tradicional, pero esa imagen no es más que una máscara, una fachada que no logra ocultar por completo otras sensibilidades y deseos. Épica romántica en tiempos oscuros, esta película aborda la clandestinidad y la represión desde una doble perspectiva: la política y la sexual. La represión -como la sangrienta razzia a un club nocturno con drag queens que se narra en la escena inicial- se manifestaba desde el poder no solo contra los opositores a la dictadura, sino también contra esas minorías "incómodas", esas disidencias que desafiaban los cánones y los estándares más tradicionales.