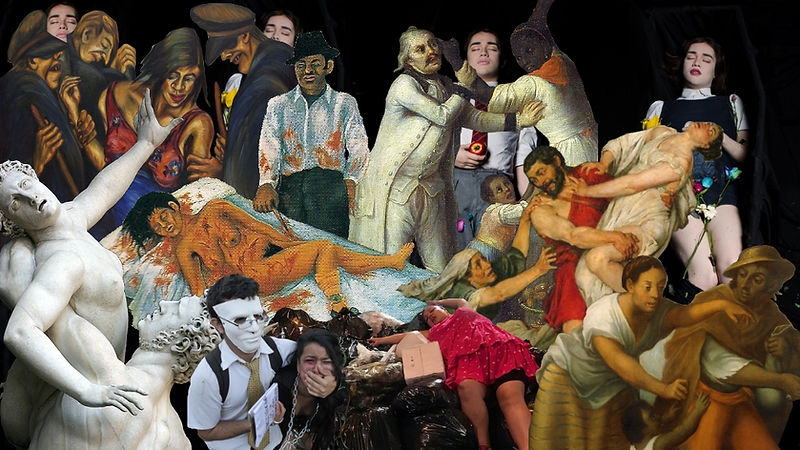

Collage del Estudio-taller sobre Géneros, Violencias y Subjetividades Contemporáneas a partir de obras de Zaida González, Pablo Piovano, Andrés de Islas, Jean Boulogne, Débora Arango, Nicolas Poussin, Artemisia Gentileschi, José Joaquín Magón y Frida Kahlo.

TENTATIVAS DE FEMICIDIO O LA NECROPOLÍTICA DE GÉNERO: LOS SIGNOS INVISIBILIZADOS DE LA VIOLENCIA DEPREDADORA DE LAS VIDAS DE LAS MUJERES

En tributo a todas ellas, a sus hijas e hijos y a sus seres queridos en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres.

Según el Observatorio de Igualdad de Género de América Latina y el Caribe, adscrito a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL, 2020), durante el 2020, año de inicio de la pandemia por Covid-19, hubo un incremento de la violencia hacia las mujeres y las niñas, así como altas tasas de femicidio. En América Latina cada día son asesinadas once mujeres y el riesgo de femicidio se ha intensificado a partir del confinamiento en los hogares, derivado de la pandemia. Información oficial de quince países de América Latina y tres países del Caribe, muestra que 4.555 mujeres fueron víctimas de femicidio en el 2019. Las tasas más altas de femicidio por cada 100.000 habitantes en la región están en Centroamérica y el Caribe: El Salvador, Honduras, Guatemala, República Dominicana y Bolivia.

El Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia (2021) devela que en Costa Rica entre 2016-2020 se reportaron 186 solicitudes de medidas de protección por día y en promedio, dos femicidios por mes, cometidos en un 21% por los esposos y en un 79% por los convivientes de las mujeres. La mayoría de las mujeres asesinadas eran muy jóvenes: entre los 20 y 40 años y una buena parte de ellas tenía hijos(as).

Sin embargo, no es fácil rastrear los datos mundiales o regionales sobre los intentos de femicidio, que develarían una realidad cruel sobre la violencia escalonada y el peligro de muerte que las mujeres viven dentro de sus relaciones de pareja. En Costa Rica, dicho registro es realizado por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia:

FEMICIDIOS Y TENTATIVAS

2015: Tentativas: 85 (17 condenas), Femicidios: 9 (6 condenas).

2016: Tentativas: 83 (18 condenas), Femicidios: 11 (10 condenas).

2017: Tentativas: 115 (9 condenas), Femicidios: 14 (4 condenas).

2018: Tentativas: 150 (14 condenas), Femicidios: 18 (10 condenas).

2019: Tentativas: 152 (no hay información), Femicidios: 9 (no hay información).

Elaboración propia, a partir de datos brindados por el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

Las tentativas de femicidio muestran una incidencia altísima en el país, lo cual es una evidencia más de lo que el sistema de Naciones Unidad ha denominado pandemia en la sombra y que Monarrez (2019) denomina feminicidio sexual sistémico. Los intentos de asesinato de las mujeres son la expresión patriarcal-colonial-moderna de la apropiación estatal y masculina de los cuerpos de las mujeres, de la destrucción del cuerpo social mediante su mortificación y profanación (Federici, 2010, Segato, 2016). Estructuralmente, se ha perpetuado mediante la pedagogía de la crueldad, que es la repetición de escenas violentas sobre los cuerpos de las mujeres, que produce un efecto de normalización y promueve bajos umbrales de sensibilización y empatía (Segato, 2016). Este continuum de terror, de violentamientos crecientes -verbales, psicológicos y físicos- ha sido precedido por la inferiorización y la desigualación de las mujeres, a través de imaginarios sociales de género que son compartidos por los agresores y la colectividad (Fernández, 2012).

En ese proceso, las mujeres que proceden de sectores poblacionales donde ha existido mayor precarización de la vida social -como en Centroamérica- tienen mayores condiciones de riesgo ante la violencia misógina y constituyen las más afectadas por los intentos de femicidio y los femicidios, aunque no constituyen el único segmento poblacional afectado por estos hechos. La población femenina, cotidianamente expuesta a riesgos y peligros mortales -acrecentados por el aislamiento derivado de la pandemia por Covid-19- encarna la necropolítica planteada por Mbembe (2016), que devela el trasunto político expuesto a través de los cuerpos de las mujeres, asediados por la violencia estructural de orden capitalista-patriarcal.

Ante esta abrumadora realidad, compartimos con las(os) lectoras(es) las siguientes interrogantes: ¿Adónde se afianza de forma tan profunda la naturalización de la apropiación de los cuerpos y de las vidas de las mujeres -y de las niñas-, de la tortura cotidiana y de una muerte posible o real? ¿cómo se instaló en la socialización masculina ese paso al acto que borra toda simbolización posibilitadora de la alteridad, que des-subjetiva a ese semejante-mujer? ¿adónde se enquista ese silencio mordaz y cómplice de las familias, las(os) vecinas(os), y las(os) amigas(os) ante el grito o el dolor silente de las mujeres? ¿cómo los imaginarios de género actúan desplazando las tentativas de femicidio, los abusos y las violaciones sexuales, los secuestros y las desaparaciones forzadas, los abortos clandestinos, los abandonos de las mujeres embarazas, exclusivamente como asuntos privados, que atañen solamente a las familias o a las parejas? ¿cómo se instala y se cristaliza la vivencia traumática de estos hechos en las vidas de las hijas e hijos de estas mujeres? ¿cómo opera la transmisión generacional de estas experiencias traumáticas?

b. La impunidad reflejada en los bajísimos porcentajes de condenas a los responsables de las tentativas de femicidios. Sagot (2017) ha señalado que en el mundo y en Centroamérica existen altos índices de impunidad ante la violencia femicida, que refleja no solamente una institucionalidad -policial, judicial- fallida, sino un componente estructural de un sistema que tolera su existencia, mediante la inacción, la indiferencia y las políticas y procedimientos contradictorios, o bien re-victimizadores. Segato (2013) ha denominado a este andamiaje como voluntad de indistinción de las autoridades a las que les corresponde resolver estos hechos y de los medios de comunicación, respecto a los diferentes tipos de agresión misógina. Como resultado, se fomenta la privatización de todos ellos, como si la violencia femicida fuese un asunto exclusivo entre la ofendida y el agresor. Por otra parte, se confunden los protocolos de investigación policial y pericial, lo cual dificulta la resolución justa de las demandas de las mujeres, que muchas veces son nuevamente violentadas desde estas prácticas.

Al respecto, les invitamos a transitar por estas preguntas: ¿Cuáles son los acuerdos patriarcales-coloniales-modernos que se ponen en juego para que prevalezca la impunidad cuando ha existido un intento de asesinato de origen misógino? ¿institucionalmente, cómo operan los imaginarios hegemónicos de género, los procesos de des-sensibilización ante el dolor de las mujeres denunciantes? ¿es posible reconocer las dinámicas institucionales que condenan a las mujeres a vivir bajo el terror de la amenaza de sus vidas y a los agresores en libertad, para asediarlas impunemente? ¿cómo descifrar el enclave político-institucional de los intentos de femicidio?

1. Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres de Costa Rica, art. 21: Se sanciona con pena de 20 a 35 años de prisión, a quien dé muerte a una mujer con la que mantenga una relación de matrimonio, en unión de hecho declarada o no. La Ley de Penalización de Violencia contra las Mujeres, en la que se contempla el femicidio del artículo 21, fue reformada. Desde el 10 de junio de 2021, dicha ley, además de aplicarse a las relaciones de matrimonio y unión de hecho, se aplica a las relaciones de noviazgo, convivencia, de no convivencia, casual u otra análoga, aún cuando medie divorcio, separación o ruptura (Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia, 2021).

2. En el mundo cada día son asesinadas 137 mujeres por miembros de sus familias (MundoSur. Femicidios en América Latina en contextos de pandemia. Segundo Informe, 2020).

3. Comisión Económica para América Latina (CEPAL) Preocupa la persistencia de la violencia contra las mujeres y las niñas en la región y su máxima expresión, el feminicidio o femicidio. 24 de noviembre de 2020. Enlace: https://www.cepal.org/es/comunicados/cepal-preocupa-la-persistencia-la-violencia-mujeres-ninas-la-region-su-maxima-expresion

4. Observatorio de violencia de género contra las mujeres y acceso a la justicia. Poder Judicial, Costa Rica, 2021. Enlace: https://observatoriodegenero.poder-judicial.go.cr

5. El 80% de las denunciantes fueron mujeres y el 20% fueron hombres.

6. En Costa Rica también se aprobó la sanción por Femicidio Ampliado. Convención Belem Do Pará: Se sancionan las muertes violentas de mujeres, por género, en donde no había una relación de matrimonio o unión libre: ejemplo, las muertes durante el noviazgo, después de un divorcio, luego del cese de una unión de hecho y las que ocurren en ámbito público, a raíz de un ataque sexual, entre otros.

7. Monarrez, Julia. “Feminicidio sexual sistémico: impunidad histórica constante en Ciudad Juárez, víctimas y perpetradores.” Estado y Comunes. Revista de Políticas y Problemas Públicos. 1(8), 2019.

8. Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. España: Traficantes de Sueños, 2010. Segato, Rita. La guerra contra las mujeres. España: Traficantes de sueños, 2016.

9. Fernández, Ana María. “La ferocidad del patriarcado.” Nomadías. 16(2012): 47-73.

10. Mbembe, Achille. “Cuando el poder brutaliza el cuerpo, la resistencia asume una forma visceral.” (eldiario.es, 17/6/2016)

11. Sagot, Montserrat. ¿Un mundo sin femicidios? Las propuestas del feminismo para erradicar la violencia contra las mujeres. Buenos Aires: CLACSO, 2017.

12. Segato, Rita. Femigenocidio y femicidio: una propuesta de tipificación. 2013. https://www.mujeresdeguatemala.org

LIBROS Y ARTÍCULOS SOBRE FEMICIDIOS Y VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

A continuación, presentamos una selección de libros y artículos académicos acerca de la violencia ejercida hacia las mujeres en occidente, dando especial énfasis a sus manifestaciones extremas mediante los intentos de femicidio y los femicidios. Inciamos con un brevísimo recuento histórico, seguidamente ofrecemos un recorrido por la presencia de este flagelo en América Latina y continuamos con un acercamiento a las interpretaciones psicoanalíticas y psicosociales sobre el tema. Proponemos a las(os) lectoras(es) reconocer los textos y si algunos de ellos llaman su atención, se disponga a leerlo y comentarlo de manera compartida, que sería una forma idónea de transitar por estos contenidos.

HISTORIA DE LOS FEMICIDIOS Y LA VIOLENCIA HACIA LAS MUJERES

“Mujer maltratada con un bastón” (Goya, 1796-1797).

Araya, Alejandra. Femicidio en Chile: breve historia de una ley, larga historia de la violencia contra las mujeres. Revista Anales. Dossier Histórico, Séptima Serie, 14, 2018.

Resumen: La Lira Popular y sus poetas populares, hombres y mujeres también inserta los crímenes como parte de sus estrategias sensacionalista, pues se anuncian de igual forma en grandes titulares que aquí también se imprimen, los que se acompañan de impactantes grabados e imágenes. No sólo los móviles son los mismos que hoy reconocemos como recurrentes en los casos reconocidos como femicidio, esas “emociones violentas” y “por amor”, sino también las armas utilizadas dentro de las cuales las llamadas “blancas” tiñen de rojo cualquier día de nuestras vidas. También están en estos casos la práctica del suicidio del hechor y el asesinato de los hijos pequeños. Esta es sólo una muestra de los cerca de 100 casos que se registran en la colección de la universidad.

Enlace: https://revistas.uchile.cl/index.php/ANUC/article/view/51160/53523

Portada del libro "El calibán y la bruja".

Federici, Silvia. Calibán y la bruja. Mujeres, cuerpo y acumulación originaria. España: Traficantes de sueños, 2010.

Extracto de la introducción: ¿Por qué, después de 500 años de dominio del capital, a comienzos del tercer milenio aún hay trabajadores que son masivamente definidos como pobres, brujas y bandoleros? ¿De qué manera se relacionan la expropiación y la pauperización con el permanente ataque contra las mujeres? ¿Qué podemos aprender acerca del despliegue capitalista, pasado y presente, cuando es examinado desde una perspectiva feminista? Con estas preguntas en mente he vuelto a analizar la «transición» del feudalismo al capitalismo desde el punto de vista de las mujeres, el cuerpo y la acumulación primitiva. Cada uno de estos conceptos hace referencia a un marco conceptual que sirve de punto de referencia para este trabajo: el feminista, el marxista y el foucaultiano.

Enlace: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/Caliban%20y%20la%20bruja-TdS.pdf

Portada del libro "Historia de la violencia contra las mujres".

Gil, Antonio. Historia de la violencia contra las mujeres. Misoginia y conflicto matrimonial en España. España, Cátedra, 2008.

Resumen: La erradicación de la violencia contra las mujeres se ha convertido, actualmente, en un verdadero reto en todo el mundo. Pero no se trata de un fenómeno nuevo. A lo largo de la historia, los malos tratos físicos y los asesinatos de mujeres a manos de sus parejas o ex compañeros sentimentales han sido algunos de los eslabones de la cadena de postración a la que fueron sometidas las mujeres. El arco cronológico que abarca esta obra se extiende desde los antecedentes de la dominación romana de la península ibérica hasta la sociedad española del siglo XXI. En ese tiempo, la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres ha encontrado justificaciones o ha chocado con resistencias diversas que han ido cambiando y readaptándose en cada momento en función de las circunstancias políticas, económicas, sociales, religiosas y culturales. Mujeres célebres y anónimas, ricas y pobres, sufrieron las consecuencias de un sistema patriarcal y misógino al que a veces desafiaron que ha sido rastreado en leyes y tratados jurídicos, en procesos criminales o de divorcio, o en obras literarias, correspondencia y escritos autobiográficos (https://www.dialnet.unirioja.es).

Enlace: https://dialnet.unirioja.es/servlet/libro?codigo=303177

América Latina y Costa Rica

"Hilary", Valeria Vargas. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Acciardi, Mariano. Femicidio y epistemicidio: algunas consideraciones desde Abya-Yala. Iberoamérica Social: Revista-red de Estudios Sociales. 8(14): 2020, 68-93. (Ejemplar dedicado a “El femicidio, la masacre cotidiana en Iberoamérica”).

Resumen: El presente trabajo presenta algunas reflexiones desde los feminismos críticos latinoamericanos acerca de la relación de legitimación de los femicidios y otros tipos de genocidios de lo diverso que realiza la construcción científica de la modernidad a través de la “razón universal” y sus categorías fundamentales enarboladas en conjunto como ciencia única a partir de la conquista de América. Ubica asimismo el papel de la eliminación de los saberes ancestrales y sus poblaciones en la consolidación del poder la expansión del dominio euro-nor-céntrico del mundo. Recoge asimismo la eficacia de dichas construcciones epistemológicas aún en la contemporaneidad para pensar las problemáticas sociales, el modo en que las iniciativas transformadoras son asimiliadas al sistema de la colonialidad del poder, neutralizando toda acción transformadora, creando la ilusión de que la lucha contra las desigualdades dentro de las democracias liberales, pero cuyos resultados demuestran que las grandes problemáticas como el femicidio no disminuyen cuando se las trata únicamente desde una perspectiva asimiacionista, asistencialista y clientelista.

Enlace: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7500047

Aguayo, Estefanía. “Tentativa de femicidio: una encrucijada entre muerte e impunidad.” Mundos Plurales. Revista Latinoamericana de Políticas y Acción Pública. 7(1): 2020.

Resumen: En este artículo se reflexiona sobre la pertinencia de abordar la tentativa de femicidio como delito autónomo en Ecuador. Se desarrolla una discusión teórica sobre el femicidio y la tentativa de femicidio, formas extremas de violencia de género, y se analiza el caso de una sobreviviente que no accedió a protección ni justicia por parte del Estado. Se concluye que el femicidio y el intento de femicidio parten de variables sociales relacionadas con esquemas patriarcales de subordinación femenina. Se identifica al Estado como perpetuador y facilitador de la violencia femicida. Además, se considera que la tipificación de la tentativa de femicidio aportaría visibilización al fenómeno y promovería mayor conciencia política y social para la disminución de la violencia de género.

Enlace: https://revistas.flacsoandes.edu.ec/mundosplurales/article/view/4086

Bard, Gabriela y Artazo, Gabriela. "“La maté porque es mía”: femicidios en la provincia de Córdoba". URVIO, Revista Latinoamericana de Estudios de Seguridad 17, 2015: 67-79.

Resumen: El presente artículo reflexiona desde una perspectiva feminista y decolonial, acerca de la expresión más radical del masculinismo heterosexual dominante: el femicidio. Para lo cual, proponemos un breve recorrido por los orígenes de la violencia patriarcal, que situamos en los inicios del capitalismo colonial, luego tomamos varios casos de femicidios en la provincia de Córdoba y la última marcha nacional “# Ni una menos”, como hechos que nos permiten reflexionar acerca de las violencias de género, el estado legislativo en la materia y los futuros desafíos para abordar la cuestión.

"Melba", Fabiana Castillo. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Bejarano, Margarita. “El feminicidio es sólo la punta del iceberg.” Región y sociedad. 26 (No.especial 4) 2014.

Resumen: En un contexto de violencia generalizada, en este artículo se propone reconocer la violencia feminicida como una situación progresiva, que puede terminar con la muerte violenta de mujeres; y se aborda como un continuum de violencias que ellas enfrentan para mantenerse en el orden social. En este sentido, los tipos de violencia representan mecanismos para conservar y reproducir la situación de subordinación de las mujeres ante el ejercicio de poder masculino en diferentes ámbitos. Se enfatiza la necesidad de estudiar el fenómeno desde quienes lo afrontan, para ubicar sus manifestaciones y efectos en aras de evitar el feminicidio.

Enlace: http://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S187039252014000600002&script=sci_arttext

Bidaseca, Karina. “Femicidio y políticas de la memoria. Exhalaciones sobre la abyección de la violencia contra las mujeres.” En Bidaseca, Karina. Hegemonía cultural y políticas de la diferencia. Buenos Aires: CLACSO, 2013: 79-100.

Extracto de la introducción: La violencia ficcional sobre el cuerpo femenino, desnudo, ultrajado, proyecta un cuerpo social y político construido en un lugar y un tiempo, en una realidad que para la artista, “es violenta. Y ya nadie se conmueve” (Regina Galindo). Inspirada, posiblemente, en el trabajo de la artista francesa Gina Paine, esta forma sofisticada de narración, la de un cuerpo que se abre para que otros cuerpos se puedan mirar en él, expone el dramatismo de los cuerpos femeninos (feminizados) degradados a restos. Y dejan ver en este gesto de des-humanización, el síntoma de la especificidad de las guerras contemporáneas y el interrogante acerca de nuestra diferencia, la diferencia femenina.

Enlace: http://biblioteca.clacso.edu.ar/gsdl/collect/clacso/index/assoc/D8641.dir/karina_bidaseca.pdf

Bidaseca, Karina. "Nuevas exhalaciones II. La interseccionalidad en las marcas indelebles de los cuerpos femeninos subalternos para una política de la memoria". Educación y Humanismo, 15 (24) 2013: 38-53.

Resumen: La violencia contra las mujeres ha tomado una creciente visibilidad pública en Argentina, y en su momento de mayor abominación tiene un correlato regional en Ciudad Juárez, donde obscenamente se exhibe la violencia de la ficción de la paz (Žižek, 2004). Este trabajo se propone cambiar las preguntas, contextualizar el fenómeno e interrogarse por la cultura de la “larga historia patriarcal”, desde los estudios de la interseccionalidad. Para la comprensión de la naturalización y legitimación de la violencia contra las mujeres, indaga en su eficacia simbólica. Responde así a la necesidad de pensar políticas de memoria para el feminicidio en la propuesta denominada “Un tercer feminismo desde el sur".

Enlace: http://revistas.unisimon.edu.co/index.php/educacion/article/view/2210/2102

Portada del libro "Escritos en los cuerpos racializados".

Bidaseca, Karina. Escritos en los cuerpos racializados. Lenguas, memoria y genealogías (pos)coloniales del femininicido. España: Edicions Universitat de les Illes Balears, 2015.

Extracto de la inroducción: El contenido de este libro es propio del tiempo en que vivimos. Se encuentra inscrito en la genealogía de las luchas de las mujeres y feministas frente a los feminicidios, ejemplificadas aquí por el acontecimiento conocido como "Ni Una Menos". En ese mapa de los feminismos del Sur, las teorías feministas des y poscoloniales ocupan un lugar destacado, cuestionando las representaciones victimizantes y homogeneizadoras de las mujeres del Tercer Mundo hoy llamado Sur Global, bases de «una retórica salvacionista» que resulta en un proyecto de corte colonizador.

Portada del libro "Los laberintos de la violencia patriarcal".

Canevari, Cecilia e Isac, Rosa. "La cruel expresión de la violencia patriarcal: dieciséis años de femicidios en Santiago del Estero (2002-2017)". En Canevari, Cecilia. Los laberintos de la violencia patriarcal. Santiago del Estero: Barco Edita-UNSE/CLACSO, 2019.

Extracto de la inroducción: Los temas abordados tienen que ver con cuerpos violentados, vulnerados y sacrificados que no siempre son visibles. Siglos de patriarcado han invisibilizado las violencias de todo tipo, haciendo difícil el acceso a la justicia (ese arte de hacer lo justo y de dar a cada unx lo suyo) que aún se legitima reproduciendo prácticas patriarcales que no tienen en cuenta las rutas críticas de las mujeres que llegan a pedir justicia frente a tribunales. Hacer visible, denunciar, pensar teóricamente, escribir, acompañar y marchar es lo que hacen lxs autorxs de estos textos que han podido articular con éxito la teoría social feminista, el trabajo de campo y la militancia social.

Carcedo, Ana. Conceptos, contextos y escenarios del femicidio en Centroamérica. En Sagot, Montserrat y Díaz, David (Eds). Antología del pensamiento crítico costarricense contemporáneo. Buenos Aires: CLACSO, 2010.

Resumen: Al hablar de violencia contra las mujeres estamos haciendo referencia a esas expresiones de violencia que se dirigen contra las mujeres no en forma casual, sino que emanan de la condición de discriminación y subordinación de la población femenina. Son aquellas en que el factor de riesgo es, precisamente, ser mujer. Se trata por tanto no de una manifestación más de la llamada violencia social, sino de una forma específica de violencia, de carácter estructural, direccional y asimétrico, ejercida por los hombres o el orden patriarcal contra las mujeres. Y si sus manifestaciones barren el campo de lo físico, lo emocional, lo sexual, lo material o lo simbólico, su esencia es el control que somete, que dispone sobre la vida ajena individual, así como sobre el colectivo femenino para mantenerlo dominado.

Enlace: http://doi.org.una.remotexs.co/10.2307/j.ctvtxw1wh.30

Forcinito, Ana. “Las trampas de la ley y los nudos del feminismo. Violación sexual y femicidio en un fallo judicial del 2018 en Argentina.” A contra Corriente. Una revista de estudios latinoamericanos. 17(1):2019, 178-202.

Extracto de la introducción: Este ensayo se centrará en la discusión de este controversial fallo y las claves interpretativas de tres conceptos centrales, en la teoría feminista sobre violencia de género (que resultan además centrales en este caso en particular): el consentimiento, la coerción y la vulnerabilidad. Pero además de esta contienda por el poder de la interpretación en torno a conceptos re-apropiados y resignificados por el feminismo, sobre todo en el plano legal y jurídico, resulta importante revisar el tránsito de estos conceptos desde el marco de lesa humanidad al marco de la violencia íntima, puesto que producen diferentes efectos cuando son usados al pensar la violencia en el marco del terrorismo de estado y fuera de ese marco.

"Mayra, Joselyn y M.", Paula Regidor. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Gómez, Carina. “Retratos de memorias. Análisis de fotografías documentales de familiares de víctimas de femicidio (Jujuy-Argentina). Iberoamérica Social: Revista-red de estudios sociales. 8(14): 116-139 (Ejemplar dedicado a El femicidio, la masacre cotidiana en Iberoamérica).

Resumen: El artículo se sitúa en la confluencia disciplinar entre antropología, estudios de género y de memoria. Se busca recuperar diversas historias en clave fotográfica, de familiares de víctimas de femicidio de la provincia de Jujuy, situada al extremo norte de Argentina. De tal manera, el uso de la imagen marca el derrotero del análisis etnográfico y se transforma en el medio propicio para evidenciar las memorias de dolor de las familias de las víctimas. Se analizaron cincuenta fotografías de campo y veinte fotografías obtenidas en portales web de diarios locales y nacionales. Por tanto, no se usa la fotografía en clave de objeto artístico sino documental. Entre las conclusiones principales se destaca la centralidad de comprender a las y los familiares de víctimas de femicidio como víctimas colaterales. El uso de las fotografías, como fuente de conocimiento antropológico, permitió observar la consecuencia colectiva que la violencia patriarcal tiene en el entorno más directo de la víctima, así como las trayectorias vitales que transforman su capacidad de comunicar(se) el dolor.

Enlace: https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7500049

Isac, Rosa. "Cuando nadie escucha. La ruta crítica de Lila Villalba, una historia de múltiples violencias". En Canevari, Cecilia. Los laberintos de la violencia patriarcal. Santiago del Estero: Barco Edita-UNSE/CLACSO, 2019.

Extracto de la introducción: Esta historia es la de una sobreviviente de un intento de femicidio en Santiago del Estero. Pero es también, la historia del patriarcado en las instituciones y en la sociedad. El objetivo de este relato es dar cuenta -a través de la historia de Lila- de las rutas críticas que transitan las mujeres al momento de acudir a las instituciones del Estado para solicitar asistencia y/o denunciar violencia machista. En lugar de la asistencia requerida y de la puesta en juego de dispositivos de protección, las mujeres suelen encontrar respuestas sustentadas en una matriz patriarcal. Analizar la experiencia de Lila permite mostrar las formas de construir un relato en tanto verdad jurídica, además de visibilizar los prejuicios y los juicios que ponen en juego agentes del Estado cuyas responsabilidades deberían ser la atención y reparación. Se pretende contribuir a reconocer el contexto social y las intervenciones de diferentes actores y actoras sociales en la construcción del mismo, dando cuenta de los obstáculos que el Estado presenta para cumplir con su rol de garante de los derechos de las mujeres, debido a su estructura patriarcal, capitalista, colonial y racista.

Lozano, Betty. “Asesinato de mujeres y acumulación global. El caso del bello puerto del mar, mi Buenaventura.” En Des/DIBUJANDO EL PAIS/aje. Aportes para la paz con los pueblos afrodescendientes e indıgenas. Territorio, autonomıa y buen vivir. 2016: 73-86.

Resumen: El asesinato de mujeres por el hecho de serlo es feminicidio y en su mayoría es cometido por hombres. Tiene diversas explicaciones, insuficientes a mi modo de ver. Interpretar estos crímenes como violencia machista o efecto de la destrucción de valores familiares tradicionales no permite entenderlos en su real dimensión. El feminicidio es un fenómeno creciente en todo el mundo y alcanza proporciones de etnocidio cuando se realiza contra las mujeres de grupos étnicos de manera sistemática, como las comunidades negras e indígenas del Pacífico colombiano.

"Karolay Serrano", María Vásquez. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Mora, Mariana. “Cartografías del femicidio en Costa Rica: trazos de una violencia cotidiana”. Istmo. Revista virtual de estudios literarios y culturales centroamericanos. 38 (2019): 149-170.

Resumen: A partir de los años setenta y ochenta, el movimiento feminista en Latinoamérica ha venido dando una batalla por visibilizar la violencia contra las mujeres como un problema político, social y público, poniendo en cuestión una desigualdad estructural entre los géneros. El femicidio –como el extremo de un continuum de violencia contra las mujeres (ver Radford y Russel)– es uno de los ejemplos más dramáticos de esta realidad. El presente artículo propone una cartografía sobre los femicidios en Costa Rica, tomando como base cuatro insumos: la investigación realizada para la década de los noventas, la investigación para los primeros años de la década del dos mil, los datos oficiales una vez aprobada la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres (2007), así como la información de femicidios monitoreada en prensa para el 2017 como parte de mi investigación doctoral. Este mapeo permite ahondar en las particularidades del femicidio en el país, así como propone una lectura crítica sobre la definición y el registro del mismo.

Piedra, Marcela. “Violencia contra las mujeres y femicidio.” Anuario del Centro de Investigación y Estudios Políticos. 10: 89-115, 2019.

Resumen: Este artículo es producto del proyecto de investigación “El femicidio: la máxima expresión de la violencia contra las mujeres”, tiene como objetivo visibilizar la violencia contra las mujeres y el femicidio como resultado de las desigualdades de poder generadas y legitimadas por las estructuras patriarcales. Es resultado de la recopilación de información teórica y estadística, que demuestran la importancia del análisis del femicidio como un asunto de interés público y la necesidad de ser incorporado de manera integral en todas las políticas de prevención de la violencia que se desarrollen en Costa Rica.

Enlace: https://revistas.ucr.ac.cr/index.php/ciep/article/view/42172

Quiñimil, Doris. “Manifestaciones extremas de violencia heterowingkapatriarcal contra mujeres indígenas del Abya Yala: el genocidio colonial reeditado en feminicidios.” En Guajardo, Gabriel y Cenitagoya, Verónica. (Eds.). Femicidio y suicidio de mujeres por razones de género. Desafíos y aprendizajes en la Cooperación Sur-Sur en América Latina y el Caribe. Santiago de Chile: FLACSO-Chile, 2017.

Extracto de la presentación: Así, hablar de violencia contra las mujeres indígenas implica profundizar y abordar la relación raza, clase, género y sexualidad, inserta en los procesos históricos del Abya Yala como son la colonización, la esclavitud, el capitalismo, el neoliberalismo y el racismo y no solo el patriarcado. Por lo anterior, propongo la categoría de violencia heterowingkapatriarcal para visibilizar, reconocer y abordar las manifestaciones extremas de violencia contra las mujeres indígenas, algunas de las cuales no son aplicables a las mujeres no indígenas y van más allá del mero análisis desde el género.

Portada del libro "La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez".

Segato, Rita. La escritura en el cuerpo de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Territorio, soberanía y crímenes de segundo estado. Buenos Aires: Tinta Limón ediciones, 2013.

Extracto de la introducción: Ciudad Juárez, en el Estado de Chihuahua, en la frontera norte de México, es un lugar emblemático del sufrimiento de las mujeres. Allí, más que en cualquier otro lugar, se vuelve real el lema “cuerpo de mujer: peligro de muerte”. Ciudad Juárez es también, significativamente, un lugar emblemático de la globalización económica y del neoliberalismo, con su hambre insaciable de ganancia. La sombra siniestra que cubre la ciudad y el miedo constante que sentí durante cada día y cada noche de la semana que allí estuve me acompañan hasta hoy. Allí se muestra la relación directa que existe entre capital y muerte, entre acumulación y concentración desreguladas y el sacrificio de mujeres pobres, morenas, mestizas, devoradas por la hendija donde se articulan economía monetaria y economía simbólica, control de recursos y poder de muerte.

Portada del libro "La guerra contra las mujeres".

Segato, Rita. La guerra contra las mujeres. Madrid. Traficantes de sueños, 2016.

Extracto de la introducción: Por eso sugiero que el camino de la historia será el de retejer y afirmar la comunidad y su arraigo vincular. Y por eso creo que la política tendrá que ser a partir de ahora femenina. Tendremos que ir a buscar sus estrategias y estilo remontando el hilo de la memoria y los fragmentos de tecnologías de sociabilidad que están entre nosotros hasta recuperar el tiempo en que el espacio doméstico y sus formas de contacto interpersonal e intercorporal no habían sido desplazados y clausurados por la emergencia de la esfera pública, de genealogía masculina, que impuso y universalizó su estilo burocrático y gestión distanciada con el advenimiento de la colonial-modernidad. Este formato de la política y su razón de estado es por naturaleza monopólico y impide el mundo en plural. Impone la coherencia del uno a la política y digiere todo otro mediante la grilla de un referente universal. Mientras tanto, la práctica política femenina no es utópica sino tópica y cotidiana, del proceso y no del producto.

Enlace: https://www.traficantes.net/sites/default/files/pdfs/map45_segato_web.pdf

Portada del libro "Sed de mal".

Valenzuela, José. Sed de mal: Feminicidio, jóvenes y exclusión social. México: El Colef, UANL, 2012.

Resumen: En este trabajo, José Manuel Valenzuela Arce recrea ámbitos fragmentados de la historia social de la frontera para comprender su situación actual, caracterizada por la conspicua presencia de trasiego de drogas, miedo, violencia y muerte, así como expresiones extremas que cobran forma en fenómenos inaceptables de exclusión, precarización, miedo, violencia, feminicidio y juvenicidio. Sed de mal, es un libro que interpreta expresiones de cultura, violencia, feminicidio y exclusión en ámbitos fronterizos. En esta obra el autor incorpora escenarios significados por fronteras nacionales, de género y generacionales; a su vez define categorías para interpretar aspectos sociales y culturales que han marcado la vida fronteriza y su dimensión prefigurativa que se expande en ámbitos no fronterizos.

Enlace: https://colef.repositorioinstitucional.mx/jspui/handle/1014/553

Vera, Jessica. Las heridas de Nabila Rifo. La historia del femicidio frustrado más infame de Chile. Memoria para optar por el título de periodista. Universidad de Chile, 2017.

Resumen: El caso de Nabila Rifo remeció al mundo entero. La prensa internacional tenía su mirada puesta en la pequeña ciudad de Coyhaique, ubicada en la Patagonia chilena, una localidad de la que muchos muchos de los chilenos no han oído hablar, pero que fue foco de atención cuando encontraron viva a una mujer sin sus globos oculares. Nabila una vez más fue abandonada, tirada en esa calle, víctima de violencia y de desamparo del Estado de Chile. Una sensación de olvido, de desprotección e injusticia, que los habitantes de la Región de Aysén arrastran a lo largo de su historia.

LECTURAS PSICOANALÍTICAS Y PSICOSOCIALES

"Michelle", Zelina Fontana. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Agama, Nicole. Percepción subjetiva en torno al femicidio y su influencia en las relaciones de pareja. Estudio realizado desde la teoría psicoanalítica, las ciencias sociales y el enfoque de género, en los estudiantes matriculados en el período 2016 de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Tesis de Grado en Psicología, Pontificia Universidad Católica del Ecuador, 2016.

Resumen: Este estudio sobre el femicidio analizó la percepción subjetiva en torno al femicidio y su influencia en las relaciones de pareja en los estudiantes universitarios de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Se abordó la violencia desde la perspectiva psicoanalítica y la perspectiva social, también se describió la violencia de género y el femicidio. Posteriormente se abordó la subjetividad contextualizada desde las teorías psicoanalítica, social y de género. Finalmente se realizó un acercamiento a la constitución de la pareja en la actualidad. El principal objetivo de esta investigación fue identificar como la percepción subjetiva del femicidio, incide en las relaciones de pareja de los jóvenes universitarios. La principal conclusión que se obtuvo de esta investigación fue que los celos, en una relación de pareja de jóvenes universitarios, se ha naturalizado.

Enlace: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/13111

Aguilar, María del Pilar. Feminicidio: Una mirada a las fisuras del monstruo. Tesis Maestría Estudios Culturales. Pontificia Universidad Católica del Perú, 2020.

Resumen: El trabajo que presento, es un intento de bordear, más desde las preguntas que desde las respuestas, el complejo y dramático fenómeno del feminicidio en la pareja íntima, ampliando el espectro de manera de incluir en el análisis, a los protagonistas que faltan: los hombres que matan a las mujeres que aman o amaron. Reviso el discurso del feminismo y los estudios de género y propongo comenzar a indagar en la subjetividad consciente e inconsciente de los hombres que cometen feminicidio, no como un todo homogéneo y no desde la mirada a la masculinidad como un bloque monolítico sino también en su diversidad y en sus fisuras. Vivimos una época de desorden simbólico y de orfandad de referentes que hacen aún más difíciles los profundamente conflictivos vínculos íntimos. La carencia de la función paterna, las fallas en la internalización de la Ley producto de este fracaso tendrían que ver con órdenes arbitrarios, de excesos y violencia. No se trata de hacer un llamado a que regrese el padre del viejo orden, pero sí a preguntarnos si todo eso que falta tiene que ver con la violencia, sobre todo, con lo que ha dejado de hacerle freno.

Enlace: https://tesis.pucp.edu.pe/repositorio/handle/20.500.12404/17907

Blanco, Daniela. “Algunas aproximaciones psicoanalíticas sobre las violencias de género y feminicidio.” Revista Universitaria de Psicoanálisis. 21(2021):183-189.

Resumen: El texto propone indagar posibles coordenadas psíquicas subyacentes a aquellas conductas descriptas como propias de las violencias de género y los crímenes de odio, en particular el feminicidio. Inscripto en el marco del trabajo de investigación UBACyT sobre “Funciones psíquicas del crimen en la economía libidinal”, el trabajo transitará por algunos de los interrogantes que interpelan a diversos daberes, en particular al psicoanalítico, respecto de dichas violencias y su manifestación extrema, el asesinato de una persona por su su condición o identidad de género. Para ello, se utilizará como material de articulación y análisis: por un lado, relatos de casos reales de violencias de género y feminicidios plasmados de forma literaria en el libro “Romper Cadenas” de Viviana Rodríguez y Sergio Soler; y, por otro lado, escenas de la serie de televisión biográfica y policial “Monzón”, creado por Pablo Bossi, basado en “Monzón, secreto de sumario” de María Adelina Staiolo.

Enlace: http://www.psi.uba.ar/investigaciones/revistas/psicoanalisis/trabajos_completos/revista21/blanco.pdf

"Maribel Soto y su hija", Stephanie Ramírez. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Carpintero, Enrique. “Femicidio y feminicidio: las formas más extremas de la violencia hacia las mujeres.” TOPIA. Un sitio de psicoanálisis, sociedad y cultura. Agosto 2021.

Extracto del resumen: En la historia de la humanidad el patriarcado puso a la mujer en un lugar secundario subordinado al hombre. Desde allí se instaló un orden simbólico que relaciona lo femenino con la corporalidad y lo masculino con el logos, el pensamiento; el modelo de libertad donde se subordina el cuerpo a la mente refuerza la perspectiva de que las mujeres son incapaces de autodeterminación.

Casas, Alejandra. Otras caras del femicidio: el proceso de duelo de los familiares. Tesis de Grado, Universidad de la República, Uruguay, 2019.

Resumen: El presente proyecto de investigación propone como objetivo conocer las características del duelo que presentan las personas que han perdido un familiar a cauda de femicidio en la ciudad de Montevideo. La violencia hacia la mujer, lejos de desaparecer parece intensificarse. Exige hacer foco en el duelo de os familiares, por la carencia de estudios sobre este problema en nuestro país. La metodología a emplear es cualitativa, mediante la realización de entrevistas en profundidad semi-dirigidas a familiares que han perdido a un ser querido que fue víctima de femicidio. A partir de una teorización psicoanalítica del duelo y su relación con lo traumático, se intenta identificar características del duelo de los familiares, con la esperanza de que sirvan de cimiento a futuras intervenciones e investigaciones en profundidad.

Dibarboure, Michel, Camparo, Daniel, Kachinovsky, Alicia. "Orfandades silenciosas por femicidio íntimo. Claves para la reparación del daño". INFEIES – RM, 10 (10): 2021.

Resumen: El femicidio íntimo en Uruguay es motivo de preocupación social y política, lo cual contrasta con una escasa producción académica sobre el destino de los hijos/as de las mujeres asesinadas generando vacíos en las políticas públicas para su atención. En el contexto de una investigación interinstitucional en curso, el trabajo busca problematizar conceptos que hacen a la noción de daño y eventuales intervenciones para su reparación. A partir de una revisión de la literatura se revisitan marcos conceptuales implícitos en las prácticas de asistencia a esta población: a) la denominación de víctima y sus implicancias jurídicas, psicosociales y terapéuticas; b) la búsqueda de una especificidad psicológica del concepto de trauma; c) la problemática del duelo y sus particularidades; d) las repercusiones en los procesos de adopción impuestos por la disrupción del femicidio en la vida de estos huérfanos. Se identifica que en estas situaciones se agrega un plus derivado del impacto del evento y su secuela social, que se impone al trabajo psíquico infantil inherente a ese momentovital. Finalmente, se aportan claves para orientar los procesos de reparación del daño psíquico.

Enlace: http://infeies.com.ar/bajar/DC.2.Dibarboure%20et%20all.pdf

Fernández, Ana María. “Femicidios: la ferocidad del patriarcado.” Nomadías. 16, 2012: 47-73.

Resumen: El presente artículo aborda la problemática del femicidio en tanto forma más extrema del terrorismo sexista. Genealogiza este concepto desde su inauguración en 1974 y puntúa los debates al respecto. Tomando como base hallazgos de la investigación "Análisis de la mortalidad femenina por causas externas y su relación con la violencia contra las mujeres" brinda un cuadro de situación actualizado sobre la problemática del femicidio en Argentina que permita visualizar el peso y la gravedad de la misma como parte del amplio espectro de las inequidades de género.En este sentido, visibiliza particularmente la tensión suicidios homicidios en relación a la poca claridad que las estadísticas presentan en el uso del nomenclador de estas dos formas de muertes violentas de mujeres; la alteración de la relación estadística suicidios-homicidios cuando se trata de muertes de mujeres y la no correspondencia entre las modalidades más frecuentes de suicidios de mujeres y las formas de suicidio encontradas en los datos de los registros oficiales. A partir de allí, abre interrogación sobre la posibilidad de diferentes formas de encubrimiento de femicidios. Se trataría de un particular entramado entre las ferocidades del patriarcado y los desamparos del Estado. Desde esta perspectiva considera necesario incluir esta problemática en el marco de los Derechos Humanos.

Enlace: https://analesfcfm.uchile.cl/index.php/NO/article/view/24957

"Justina", Mónica Segura. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Flores, Mariela y Medel, Karla. "Feminicidio en México. Una mirada desde distintas ópticas: psicoanálisis, biopolítica y antropología". Integración Académica en Psicología. 8(22), 2020: 4-14.

Resumen: El presente texto reúne una serie de lecturas a partir del psicoanálisis, la biopolitica y antropología, que enlazadas entre sí permitieron a las autoras realizar un análisis teórico sobre el feminicidio, encontrando desde dichos campos una posible respuesta a la pregunta: ¿por qué las mujeres? destacando que se el coloca en la figura de la víctima propiciatoria, siguiendo a René Girard, y por lo tanto es perseguida históricamente pues es portadora de la díada veneno-cura en la mitificación; tema que engarza con el psicoanálisis, donde la mujer es colocada como aquella que causa el deseo, porque lo representa en la medida en que no está en el cuerpo (anatómicamente hablando), lo que nos permite plantear una indiferenciación pues en lo real no opera la diferencia, por lo que su aniquilación no es suficiente en la medida en que aquello que se busca eliminar está fuera de la ley, hablando psíquicamente, sin embargo, tejiendo paralelismos sobre el paradigma agambeniano del estado de excepción, se piensa al feminicidio como una forma más de encarnar la nuda vida.

Giberti, Eva. “Femicidio: la muerte otra.” Imago Agenda. 194, 2016.

Extracto: Una apertura y extensión de los múltiples análisis nos autorizaría a incluir a lxs hijxs de las víctimas como testigos sobrevivientes, residuales de orfandad criminalmente adquirida. Sumándonos a las múltiples conceptualizaciones podríamos añadir que es una construcción social delictiva con significatividad específica, encarnado en el odio encubierto a las mujeres y la pavura que ellas suscitan en un universo de varones, así como el disfrute que incorporan en dicho universo: con uno que mata, ¿cuántos otros gozan?.

"Sonia", Paula Álvarez. Tomado de Ni Una Menos Costa Rica.

Martin, Julia. “Antecedentes y conceptos del problema de las condiciones subjetivas en un femicidio múltiple: el estudio del caso Barreda en la perspectiva del psicoanálisis.” Temas en Psicología – Anuario, Vol. IV, 2018: 205-217.

Resumen: Este trabajo tiene como objetivo presentar los antecedentes y los conceptos centrales que forman parte de la formulación de nuestro tema de tesis doctoral en producción, acerca de la delimitación de las condiciones subjetivas en la producción de femicidios. Proponemos estudiar las condiciones subjetivas de un agresor en la producción de femicidios de tipo íntimo y familiar, investigando el contexto en el que el ser se decide por tal solución fatal, delimitando el entramado de la posición de un sujeto en su lazo con otros y ante coyunturas dramáticas, los conflictos de su posición sexuada y la de sus partenaires, sus respuestas subjetivas y lo que hay en ellas de electivo y de mecánico. Como podremos constatar, nuestro enfoque, el de una Psicología Clínica con perspectiva psicoanalítica, se distingue del grueso de las investigaciones halladas y se encuentra en consonancia con paradigmas actuales en salud mental, que relativizan el lugar del diagnóstico psiquiátrico al reemplazar la determinación de la peligrosidad de un individuo por la de un sujeto en situación de riesgo, más acorde a una posibilidad de previsión.

Perczyk, Cecilia y Lombardi, Gabriel. “El odio hacia la mujer como móvil de la tragedia en Orestes de Eurípides” Revista Affectio Societatis. 16(31), 2019:125-147.

Resumen: En la tragedia Orestes de Eurípides se representan los sucesos acontecidos en la ciudad de Argos luego del asesinato de Clitemnestra. El protagonista de la obra es el matricida Orestes, a quien se lo muestra sumamente excitado en la planificación de un nuevo crimen, el de Helena y su hija Hermíone. En el presente trabajo nos proponemos analizar el odio a la mujer como el móvil de la trama desde a teoría psicoanalítica de orientación lacaniana. El desprecio se constituye como un antecedente de la acción trágica al trasladarse de Clitemnestra hacia Helena, figura emblemática de la mitología griega por ser considerada la mujer más hermosa.

Enlace: https://www.proquest.com/pq1academic/docview/2266166396/C52796E9FDC24778PQ/3?accountid=37045

Portada de la revista "Estrategias".

Revista Estrategias. Psicoanálisis y salud mental. Edición Maneras trágicas de matar a una mujer. La sociedad del femicidio. III (4), 2016.

Resumen: Maneras trágicas de matar a una mujer, título del libro de Nicole Loraux que fuera escogido para este número de Estrategias, nos da entrada a un drama sin tiempo en sus formas de representación en la tragedia ateniense, en la que se lee una particular reticencia a mostrar la muerte de las mujeres. Otro es el tratamiento en la actual sociedad del femicidio, que visibiliza hasta llegar a banalizar el asesinato de mujeres, al ritmo del espectáculo y bajo el empuje de una sociedad que pretende resolver sus contradicciones con medidas judiciales. Se trata en este número de abordar la complejidad de un tema como el femicidio, en el marco de una tendencia creciente en lo social a pensar a la mujer en situación de víctima “potencial”, sin renunciar a la perspectiva psicoanalítica, para la que importa poder responder, además, en todo caso: ¿qué llevó a “ese” hombre a matar a “esa” mujer?, particularizando al hombre y a la mujer en cuestión.

Enlace: https://revistas.unlp.edu.ar/Estrategias/issue/view/245

.jpg)

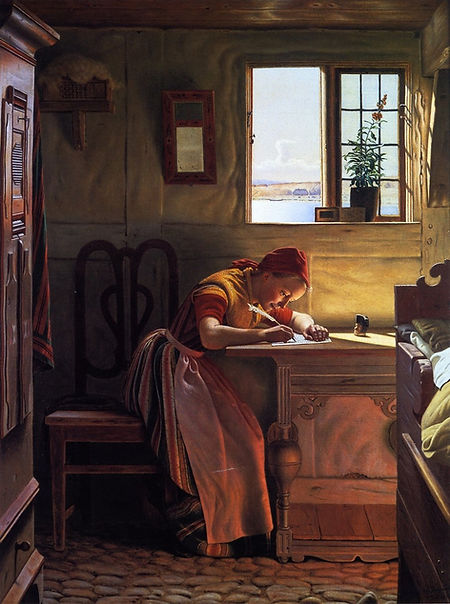

“Mujer joven escribiendo” (1871), Dasgaard.

ESTÉTICAS LITERARIAS SOBRE FEMICIDIOS Y VIOLENCIAS DE GÉNERO

Llamo a este impulso “la imperativa Coyolxauhqui”: una lucha por reconstruirse a una misma y sanar los sustos productos de heridas, traumas, racismo y otros actos de violación que hechan pedazos nuestras almas, nos dividen, disuelven nuestras energías y nos acechan. La imperativa Coyolxauhqui es el acto de convocar a que vuelvan esas partes de una misma, esas partes del alma que se han dispersado o perdido, es el acto de duelar las pérdidas que nos acechan. […] La aguda angustia mental, emocional y espiritual me motiva para escribir mi/nuestras experiencias (Gloria Anzaldúa. Gestos del cuerpo, escribiendo para idear).

Estas entrañables palabras nos acompañan en la apertura de esta sección, que acoge la potencia y profundidad de las creaciones literarias sobre la opresión y la violencia hacias las mujeres en occidente. Encontrarán algunas obras imperecederas, escritas con trazos masculinos, pero sobre todo creaciones con autorías femeninas que emergen con valentía y desde un talento exquisito. Voces españolas, anglosajonas y latinoamericanas, que, desde fines del siglo XIX hasta el XXI, siguen trazando con puño fuerte esas experiencias que parecen indecibles, pero que afloran una y otra vez desde la magia de la escritura. Les invitamos a leer en compañía de otras/os.

Portada orginal del libro "Otelo".

Otelo (cerca de 1603)

William Shakespeare (1564-1616)

Resumen: El poder destructivo en las relaciones sociales y conyugales, es el tema central de esta tragedia de ritmo acuciante, cuya culminación desata un femicidio y el posterior suicidio de Otelo, quien previamente asesina a su esposa Desdémona. La historia original del moro de Venecia, de Gianbattista Giraldi Cinthio (1565), sirvió a William Shakespeare para crear Otelo, la única de sus grandes tragedias basada en una obra de ficción. Contraviniendo la imagen isabelina del moro, Shakespeare invierte los papeles de los protagonistas y otorga al moro Otelo el carácter de hombre noble y aristocrático, mientras que reserva para el italiano Yago la perversidad y la hipocresía, desarrollando en él uno de los estudios más profundos sobre el mal. Esta obra la escribió después de "Hamlet" en 1604 e inicia con la huida de Desdémona para casarse con Otelo, por lo tanto, éste último tendrá que explicarse ante el padre de su esposa para afirmar que realmente la quiere y que ha sido un matrimonio consentido. Tribulaciones políticas, genéricas e íntimas que visibilizan el lugar vulnerable de las mujeres de la época, así como el continuum histórico de la violencia ejercida hacia ellas, hasta el día de hoy.

Extracto de la obra:

EMILIA

Desmiente a este infame si eres hombre.

Según él, le dijiste que su esposa le engañaba.

Sé que no lo hiciste, que no eres tan ruin.

Habla, que me estalla el corazón.

YAGO

Le conté lo que pensaba, lo que él mismo

vio que era creíble y verdadero.

EMILIA

¿Le dijiste que ella le engañaba?

YAGO

Sí.

EMILIA

Le dijiste una mentira, una odiosa mentira.

Por mi vida, una mentira, una vil mentira!

¿Que le engañaba con Casio? ¿Con Casio?

YAGO

Con Casio, mujer. Anda, frena la lengua.

EMILIA

No pienso frenar la lengua. He de hablar:

mi ama yace muerta sobre el lecho.

Enlace: http://www.suneo.mx/literatura/subidas/William%20Shakaspeare%20Otelo.pdf

Portada original del libro "Casa de muñecas".

Casa de muñecas/Et Dukkehjem (1879)

Henrik Johan Ibsen (1828-1906)

Reseña: Casa de muñecas (1879) [Et Dukkehjem] es la obra de Ibsen más conocida, traducida y representada globalmente. La razón principal del éxito de la obra desde el momento de su estreno está estrechamente relacionada con el problema social que plantea con respecto a la situación desigual de las mujeres dentro del matrimonio, algo que destacan los autores del reciente monográfico A Global Doll’s House (2016). En tanto que el personaje de Nora fue entendido como una representación de la emergente subjetividad femenina moderna, su famoso portazo final se interpreta como un símbolo de la lucha por la igualdad entre hombres y mujeres (Holledge et al 2016: 10). Si este era uno de los asuntos más candentes en la Europa de finales del siglo XIX, no lo sigue siendo menos en otros países del mundo más de cien años después, puesto que la lucha por la igualdad sigue vigente, pese a los enormes avances alcanzados por el feminismo. Esta vinculación ideológica explica por ejemplo que la obra no fuera introducida hasta finales del siglo XX en varios países de cultura islámica (Holledge 2011) (Iris Muñiz).

Extracto de la obra:

Nora: (Imperturbable) Está bien, cuando papá me entregó en tus manos... vos arreglaste todo a tu gusto, y yo adapté el mío al tuyo... O a lo mejor lo fingí, no sé. Probablemente una mezcla de las dos cosas. Ahora miro para atrás y siento que tuve una vida de mendigo: viví al día, de hacer piruetas para vos, Torvald. Pero eso es lo que vos querías. Vos y papá me hicieron un daño muy grande. Los dos son culpables de que yo nunca haya llegado a ser nada.

Portada original del libro "El indulto".

El indulto (1893)

Emilia Pardo Bazán y de la Rúa-Figueroa (1851-1921)

Resumen: El desamparo de las mujeres maltratadas es el argumento del famoso cuento El indulto. En este relato se narra la historia de Antonia, una humilde asistenta que vive dominada por el terror a que su marido –en prisión por el asesinato de la madre de ella─ regrese algún día. El miedo al perdón real la consume lentamente: “La hipótesis de la muerte natural no la asustaba, pero la espantaba solamente que volvía su marido” (Pardo Bazán, 1990: 122). Doña Emilia construye un relato admirable que retrata con suma maestría la psicología de una mujer maltratada. La legislación penal, la benevolencia de la justicia para con el hombre, el divorcio o la denuncia de las agresiones a mujeres quedan patentes en un relato que presenta claramente las inquietudes feministas de la condesa, sin duda su faceta más progresista (María Elena Ojea).

Extracto de la obra:

Nadie había olvidado tampoco la lúgubre tarde en que la vieja fue asesinada, encontrándose hecha astillas la tapa del arcón donde guardaba sus caudales y ciertos pendientes y brincos de oro; nadie, tampoco, el horror que infundió en el público la nueva de que el ladrón y asesino no era sino el marido de Antonia, según esta misma declaraba, añadiendo que desde tiempo atrás roía al criminal la codicia del dinero de su suegra, con el cual deseaba establecer una tablajería suya propia.[…] Para el pueblo, no cabía duda en que el culpable debió subir al cadalso. Y el destino de Antonia comenzó a infundir sagrado terror, cuando fue esparciéndose el rumor de que su marido «se la había jurado» para el día en que saliese del presidio, por acusarle. La desdichada quedaba encinta, y el asesino la dejó avisada de que, a su vuelta, se contase entre los difuntos.

Enlace: https://www.textos.info/emilia-pardo-bazan/el-indulto/descargar-pdf

Audio: http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmcc53z8

Portada original del libro "Él".

Él (1926)

Mercedes Pinto Armas de la Rosa y Clós (1883-1976)

Reseña: Delicada, contundente, sutil y destructiva es la novela Él, donde se narra en pequeños cuadros la vida de la protagonista al lado de su esposo, un hombre esquizofrénico y violento que la mantiene encerrada. Sin añadidos morbosos, ahonda en el alma de una mujer que vive en una sociedad pacata que ve con malos ojos -perspectiva que también comparte su madre- las ligeras críticas que esboza contra su marido. No dispuesta a resignarse a la resignación, que es el consejo general, decide tomar las riendas de su vida. En la obra se nos dice que él era una persona desconfiada y brutal, capaz de matar sin escrúpulos hasta a los propios animales domésticos de sus hijos, sin contar las palizas a su esposa o el trato vejatorio, porque suele ser propio de este tipo de personas hacer aparecer como desquiciadas a quienes son normales. Cuando esta mujer se queja, su propia familia y la sociedad de la época le pide que soporte. Los hechos sucedieron a principios de siglo XX. El libro fue publicado en 1926 después del fallecimiento del esposo. Por la misma época Pinto denunció lo que soportaban muchas mujeres. Lo hizo en 1923 en la Universidad Central de Madrid con una lectura pública de su ensayo El divorcio como medida higiénica. La consecuencia que tuvieron sus palabras para su vida y la de sus hijos fue que el gobierno de Primo de Rivera la condenase al destierro. De ese modo, comenzó su periplo hispanoamericano en Uruguay, La Habana y México (Escaletra y Pilar Alberdi).

Portada original del libro "De noche vienes".

De noche vienes (1979)

Elena Poniatowska (1932)

Reseña: La colección editada con el título De noche vienes (1979) de la escritora mexicana Elena Poniatowska, reúne dieciseis cuentos que, desde distintos paradigmas -de etnia, clase y género- muestran a hombres y mujeres moviéndose en un contexto hostil que los obliga a vivir en soledad. Estos cuentos plantean la necesidad de revisar las formas de socializacion impuestas, cuestionando la política y la moral dominantes en el México de los años setenta. El planteo narrativo de Poniatowska está relacionado con la posibilidad de que la literatura sirva para denunciar algunos constructos culturales tradicionales que mantienen situaciones de marginalidad en la sociedad mexicana. Este trabajo propone una lectura ideológica de algunos de los cuentos de este libro de relatos, en los que se muestra a los personajes (Silvia Casini).

Portada original del libro "El cuento de la criada".

El cuento de la criada/The Handmaid´s Tale (1985)

Margaret Atwood (1939)

Reseña: Amparándose en la coartada del terrorismo islámico, unos políticos teócratas se hacen con el poder y, como primera medida, suprimen la libertad de prensa y los derechos de las mujeres. Esta trama, inquietante y oscura, que bien podría encontrarse en cualquier obra actual, pertenece en realidad a esta novela escrita a principios de los ochenta, en la que la afamada autora canadiense anticipó con llamativa premonición una amenaza latente en el mundo de hoy. En la República de Gilead, el cuerpo de Defred sólo sirve para procrear, tal como imponen las férreas normas establecidas por la dictadura puritana que domina el país. Si Defred se rebela o si, aceptando colaborar a regañadientes, no es capaz de concebir, le espera la muerte en ejecución pública o el destierro a unas Colonias en las que sucumbirá a la polución de los residuos tóxicos. Así, el régimen controla con mano de hierro hasta los más ínfimos detalles de la vida de las mujeres: su alimentación, su indumentaria, incluso su actividad sexual. Pero nadie, ni siquiera un gobierno despótico parapetado tras el supuesto mandato de un dios todopoderoso, puede gobernar el pensamiento de una persona. Y mucho menos de su deseo (Librería Sinopsis).

Extracto de la obra:

Pronto descubro que en realidad no me avergüenzo. Disfruto con el poder: el poder de un hueso, que no hace nada pero está ahí. Abrigo la esperanza de que lo pasen mal mirándonos y tengan que frotarse contra las barreras, subrepticiamente. Y que luego, por la noche, sufran en los camastros del regimiento. Ahora no tienen ningún desahogo excepto sus propios cuerpos, y eso es un sacrilegio. Ya no hay revistas, ni películas, ni ningún sustituto; sólo yo y mi sombra alejándonos de los dos hombres, que se cuadran rígidamente junto a la barricada mientras observan nuestras figuras.

Enlace: https://www.clubdelphos.org/sites/default/files/El_cuento_de_la_criada-Margaret_Atwood.pdf

Portada original del libro "2666".

2666 (2004)

Roberto Bolaño (1953-2003)

Reseña: Pero Patricia Espinosa también cree que 2666 es en cierta medida, "una alegoría latinoamericana", ¿por qué? "Porque Bolaño elige especialmente la muerte de las mujeres, y que no es una muerte porque sí —es asesinato de mujeres—, como símbolo de esta ciudad apocalípitca, de este continente apocalíptico, casi como una distopía donde hay cadáveres y nombres y documentos que nunca van a ser investigados. En ese sentido hay una conexión con las demandas feministas del día de hoy, con todo lo que ha sido lo de Lastesis y lo que significa poner el ojo en el hecho de que a las mujeres las estén matando y que hay una indiferencia política al respecto, y eso también se ve en el libro de Bolaño. Hay una cantidad infinita de cuerpos, nombres, un trabajo policial pero que no sirve de nada porque la posibilidad de identificar quién o quienes asesinó a esas mujeres, es algo que no se realiza. Ahí hay un guiño a Kafka, porque ve a la justicia como algo inoperante y definitivamente no puede hacer más que clasificar" (Pablo Retamal).

Extracto de la obra:

La siguiente muerta fue encontrada entre la carretera a Casas Negras y una vaguada sin nombre en donde abundaban los matorrales y las flores silvestres. Fue la primera muerta encontrada en marzo de 1996, mes funesto en el que se encontrarían cinco cadáveres más. Entre los seis policías que acudieron al lugar de los hechos estaba Lalo Cura. La muerta tenía diez años, aproximadamente. Su estatura era de un metro y veintisiete centímetros. Llevaba zapatillas de plástico transparente, atadas con una hebilla de metal. Tenía el pelo castaño, más claro en la parte que le cubría la frente, como si lo llevara teñido. En elcuerpo se apreciaron ocho heridas de cuchillo, tres a la altura del corazón. Uno de los policías se puso a llorar cuando la vio.

Enlace: https://lacorrupcion.files.wordpress.com/2010/06/bolano-2666.pdf

Portada original del libro "Mejor que ficción", donde se incluye la obra "El teatro del crimen".

El teatro del crimen (2007)

Fabrizio Mejía Madrid (1968)

Aparece en Carrión, Jorge (Ed.) Mejor que ficción. Crónicas ejemplares. España: Anagrama, 2012

Resumen: Ciudad Juárez es una de las zonas más tensas por la presencia del narcotráfico, de la violencia estatal, por la multiplicación de los femicidios y porque fue escenario de los crímenes más aberrantes contra las mujeres. En la crónica titulada El teatro del crimen, Fabrizio Mejía Madrid detalla cómo es el lugar, cuáles son las condiciones que permiten los secuestros, los asaltos sexuales, las venganzas, el rol del Estado, el rol de la opinión pública y los medios masivos de comunicación. Explora e intenta comprender cómo logra gestarse el clima de miedo que se siente en esa zona del país. Por momentos parece estar realizando un trabajo etnográfico, participa activamente, se acerca a la comunidad, releva datos, los interpreta, trata de ver cuál es el sentido que tienen las acciones que los actores sociales realizan. También desentraña cuáles son las ideas que circulan para minimizar o desviar los verdaderos motivos de la violencia contra las mujeres: “La percepción local es que los jóvenes sin empleo se están alquilando como sicarios y las chicas como teiboleras. Así las víctimas se presentan como culpables de su desenlace violento –—un deporte del imaginario nacional desde 1968–—” (Mejía Madrid, 2007, p. 280) (Stefanía Cardonetti).

Extracto de la crónica:

Las cruces en el desierto, algunas con nombres y otras con la palabra "desconocida", las madres, hermanos, novios dolientes, el grupo de cazadores de restos humanos, las frases acuñadas por dos gobernadores de Chihuahua, uno de cada partido en la fiesta de las boletas (El índice de homicidios en Juárez no es más alto que la media nacional", "Propongo que los ciudadanos honestos se auto-decreten un toque de queda. Así los malosos serán los únicos en la calle después de las diez de la noche"), los detenidos que declaran que han confesado bajo tortura, las mujeres -hermanas, madres, amigas, colegas de las víctimas- que van y vienen con velas en las manos, cruces, fotografías sin avanzar, las hipótesis sobre rituales de iniciación a la mafia, ocio de sicarios, negocios de cacerías por internet, videos snuf, tráfico de órganos, los enfrentamientos entre policías locales y federales, la red de protección política de algunos sospechosos, la negación de la mayoría, el silencio.

Portada original del libro "México 2010. Diario de una madre mutilada".

México 2010. Diario de una madre mutilada (2010)

Ester Hernández Palacios (1952)

Reseña: México 2010. Diario de una madre mutilada, obra que mereció el Premio Nacional de Testimonio Carlos Montemayor en 2011 es, por una parte, la crónica de una madre que pierde a su hija en un levantón en Xalapa, donde también morirá asesinado su yerno. Por otra, se trata del ejercicio desesperado de quien trata de encontrar algún consuelo en los espectros que prodigan las palabras. […] Las circunstancias que originan este libro rebasa lo que estoy en condiciones de decir: hay situaciones en la vida en las cuales la postura más honesta es el silencio. Pero lo que no puedo soslayar es el alto valor civil de la autora, que aún siendo víctima de amenazas después de la muerte de su hija, decidió someter su historial al escrutinio público, contribuyendo con la difusión de su caso a los numerosos reclamos de una sociedad atenazada por la delincuencia organizada, presa en ocasiones de su autocomplacencia (Rafael Toriz).

Extracto de la obra:

Cuando llegamos al hospital, hay varias personas esperándonos afuera, entre ellos mis sobrinos. Me abrazan, la intuición se convierte en certeza.

—¿Dónde está Irene?

Mis sobrinos no pueden contestar, no recuerdo quién me informa que debo entrar a reconocer el cuerpo. Mi yerno me toma del brazo. No siento las piernas, sé que avanzo porque él se mueve. Un doctor me mira con tristeza, casi diría con miedo. Corre una cortina blanca. Me acerco a la camilla. El cuerpo está cubierto por una sábana. Pálida como sólo es pálida la muerte, el pelo recogido y un tubo en la boca. Aún así, nunca ha sido más hermosa la muerte.

—Es mi hija.

Enlace: https://docplayer.es/62512519-Mexico-2010-diario-de-una-madre-mutilada.html

Portada original del libro "Cárdeno adorno".

Cárdeno adorno (2016)

Katharina Winkler (1979)

Resumen: El destino de muchísimas mujeres parece condensarse en esta poderosa novela basada en hechos reales. Con gran delicadeza, Cárdeno adorno evidencia el espanto de tantas niñas y mujeres ante sus verdugos -a menudo los propios padres, abuelos, maridos, hermanos- y ante la dominación masculina violenta, basada en la tergiversación de conceptos como el amor, la religión o el honor. Filiz es bella y posee una luz interior que le hace creer que puede aspirar a algo más. Yunus es guapo, joven, pero utiliza una violencia atávica e intolerable como modo de autoafirmación. Herida, asustada, ornada de golpes y cardenales, Filiz deseará morir en más de una ocasión sin que a nadie le importe, Se caerá y se levantará mil veces. Su llanto es un llanto universal, el de todas las mujeres maltratadas. Este libro no es solo un descarnado alegato contra la violencia de género, sino la creencia antigua de que la vida con sangre entra. Repasa la violencia general de un mundo de orden bíblico donde el cielo envía o roba cosechas, manda palizas como expulsa hijos de un vientre que no descansa, donde las múltiples formas de crueldad se suceden de día y de noche, como sale el sol o cubre la nieve las estaciones turcas. O de cualquier otro sitio del mundo (Carmen Morán y Traficantes de Sueños).

Extracto de la obra:

Estoy de pie en el establo, entre las vacas, en un puesto de ordeño vacío, las manos en la barra de hierro. Detrás de mí está Yunus, con la horca del heno en la mano. Me pega con el mango de madera. Los golpes son sordos. La madera suena sorda. Dentro de mí. La madera pega cada vez más fuerte. Cuando se le acaban las fuerzas, golpea con las púas de la horca metálica. Me desplomo hacia adelante. Quedo colgada sobre la barra de hierro. Vomito en el suelo de hormigón. Las vacas se mueven inquietas, se apretujan hacia las paredes del establo. Avanzando por mi espalda, mi nuca, mi cabeza, los golpes llegan a mi cara. Mis ojos están inyectados, vetas rojas en el blanco desmayado, como el mármol. Inyectados y ciegos.

Enlace: https://www.debeleer.com/cardeno-adorno-katharina-winkler/

Portada original del libro "Los divinos".

Los divinos (2017)

Laura Restrepo (1950)

La novela explora cómo un grupo de hombres de clase privilegiada bogotana, autodenominados desde niños como los Tutti-Frutti, se relacionan de manera violenta con sus madres, sus novias, sus esposas, las empleadas domésticas o con las trabajadoras sexuales. Una violencia que suele ser diferente en cada caso, pero que sigue siendo tolerada en muchas sociedades y reduce a las mujeres solamente una condición de objetos. Uno de ellos, el arquitecto de 38 años Rafael Uribe, tortura, abusa y asesina a una niña de siete años -Yuliana Samboní- vecina de uno de los barrios más pobres de Bogotá. Este hecho es quizás uno de los crímenes que más ha estremecido a Colombia. Los Divinos es la reconstrucción del caso, tejido desde la ficción. Con un ritmo osado y lenguaje coloquial, la falsa hermandad de estos hombres se enfrenta a un crimen real del que intentarán salir ilesos. Un infanticidio que pondrá a prueba su amistad y que desenmascara de alguna forma el contexto de Rafael Uribe (Carlos Reyna).

Extracto de la obra:

Esta carta no tiene sujeto. En ninguna parte dice: yo rapté, yo violé, yo torturé, yo asesiné. Dice que lamenta la muerte de la niña, pero lo hace con el gesto impersonal de quien manda una tarjeta de pésame, como si ella hubiera muerto así no más, como si su muerte lamentable hubiera sido producto de un accidente cualquiera, de tránsito, por ejemplo, o de rayo fulminante. No sé si el Muñeco habrá escrito esto por consejo de algún abogado, buscando eludir responsabilidades para alcanzar disminución de pena o alguna otra prebenda. No sé. O si lo hizo porque no es capaz de verse a sí mismo como sujeto, como ser causante de sus propios actos.

Enlace: https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=laura+restrepo.+los+divinos

Portada original del libro "El encaje roto".

El encaje roto: antología de cuentos sobre violencia contra las mujeres (2018)

Emilia Pardo Bazán y de la Rúa-Figueroa (1851-1921)

Resumen: Aunque su faceta más conocida es la de novelista, Emilia Pardo Bazán fue, entre otras cosas, una fecunda autora de cuentos, de los que publicó alrededor de seiscientos cincuenta. Uno de los temas con mayor presencia en su obra cuentística es el de la violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, asunto este que también aparece en algunas de sus novelas y en varios de sus artículos. Esta antología, editada y prologada por Cristina Patiño Eirín, profesora de la Universidad de Santiago de Compostela, reúne treinta y cinco de los cuentos de Pardo Bazán que giran en torno a este tema. Variados en cuanto al punto de vista, al tono, a la ambientación, a la clase social de sus personajes, a la relación que existe entre la mujer y el hombre (en la mayoría de los casos es su prometida, su esposa o su hija, pero en algunos no hay ningún vínculo entre ellos) y al tipo de violencia (la física, la psicológica, la sexual, la patrimonial, la social, la simbólica), estos relatos, obra de una escritora que nunca dejó de denunciar la desigualdad entre mujeres y hombres, ofrecen un amplio panorama de la violencia machista y muestran actitudes y comportamientos que siguen vigentes hoy en día. Varios de los cuentos recogidos en esta antología los protagonizan mujeres que no dudan en plantar cara a su maltratador o que se dan cuenta a tiempo de cómo es en realidad el hombre con el que se van a casar y actúan en consecuencia. (Traficantes de sueños).

Portada original del libro "Monstruo de ojos verdes".

Monstruo de ojos verdes/Freaky Green Eyes (2018)

Joyce Carol Oates (1938)

Resumen: En una primera persona narrada por Franky -Francesca, joven adolescente- Oates construye un mundo que se apoya en los sentimientos de su protagonista: la madurez forzada de la mano del monstruo de ojos verdes, la feminidad en un mundo que empodera a los hombres, la necesidad de protección hacia su hermana pequeña o la relación maternal, turbulenta y llena de reproches. La voz de este personaje es poderosa, realista y muy original: es testimonio de la dolorosa historia de una familia marcada por la violencia, de una forma muy literaria. El monstruo de ojos verdes es el reverso de la personalidad de Franky. Se trata de un mecanismo de defensa que utilizará de forma alienante, evadiéndose de hechos a los que no encuentra explicación. Es importante la aparición de este elemento de la identidad ya que, al mismo tiempo que actúa como escudo, inconscientemente irá enmascarando acciones que van sucediendo y que afectan a la relación con sus padres. Oates refleja a la perfección cómo los hechos dolorosos van afectando a los hijos, especialmente a las hijas y particularmente a Franky (Mariano Hortal, Javier Moriones).

Extracto de la obra:

Mamá empezó a usar pañuelos. Hermosos pañuelos de seda de colores vivos, chales, blusas de manga larga y jerséis. A veces las mangas eran demasiado largas y le ocultaban por completo las muñecas. ¿Qué ocultaba? ¿Cardenales en las muñecas, en el cuello, en la parte superior de los brazos? ¿Violentas marcas rojas hechas por los dedos fuertes de un hombre? No podía preguntar. Las palabras se me amontonaban en la garganta pero de allí no pasaban. En presencia de mamá empecé a estar muy callada. Y ella estaba más callada conmigo.

Portada original del libro "Quiéreme bien".

Quiéreme bien. Una historia de maltrato/Dragon-slippers. This is what an abusive relationship looks like (2018)

Rosalind Penfold (Seudónimo)

Reseña: Dice la autora de la obra que la verdad siempre proyecta luz en los lados oscuros. Ella, Rosalind B. Penfold convivió con su maltratador diez años, tuvieron hijos en común, el amor derivó en maltrato, primero psicológico y luego físico y sexual. El patrón de su relación se repitió como un rezo espeluznante. Cuando Rosalind salió de esa relación, los dibujos que la habían consolado en los momentos más duros, se desvelaron como el trazo amargo de lo que era y no debía haber sido el amor: un frío dibujo en blanco y negro. La protagonista tiene la piel esquilmada por el daño infligido. Y esas heridas traspasan el papel con trazos negros de distinto grosor. Penfold no es una escritora al uso, sino el pseudónimo que escogió una mujer canadiense para denunciar su situación. En su obra hay un grito unánime, el de la denuncia de la violencia cometida, hay un grito de ánimo hacia las víctimas y la exigencia urgente de un libro como este (Raquel Jiménez).

Extracto de la obra:

Portada original del libro "Cometierra".

Cometierra (2019)

Dolores Reyes (1978)

Resumen de entrevista: Se ha dicho que tu libro es un libro sobre feminicidios, pero también hay víctimas que no son mujeres y víctimas de otras violencias.

Dolores: Tiene distintos materiales que provienen de la sociedad y que yo los utilizo para ficcionar, para contar historias desde ahí. Me parece que es más fuerte y potente una ficción que busca empatizar y marcar una problemática que el dato duro de un observatorio de violencia. Yo uso esos materiales que son problemas abiertos para crear ficciones, personajes, para contar historias. Y de eso trata Cometierra, una nena muy chiquita que resistiéndose a perder a su mamá del todo intenta que la entierren en su casa, pero no le hacen caso y la llevan al cementerio, y a ella la obligan a despedirse. Cuando la entierran, ella apoya las manos y empieza a comer tierra como una forma de incorporar esa mamá que le están robando en su propio cuerpo a través de la tierra. Y descubre que en realidad esto es así, que va a cerrar los ojos y va a ver el momento previo a la muerte, o el momento exacto en el que la están golpeando y ella empieza a ser la víctima del feminicidio del padre. Ella tiene un don, pero es un don que le muestra algo tremendo (Patricia Reguero).

Extracto de la obra:

Y me obliga a abrir los ojos.

Mamá, vas al agujero en una tela que es casi un trapo. ¿Quién va a hablarme ahora? Sin vos no soy nada, no quiero ser. ¿La tierra va a hablarme?

Si ya me habló:

La sacudieron. Veo los golpes, aunque no los sienta. La furia de los puños hundiéndose como pozos en la carne. Veo a papá, manos iguales a mis manos, brazos fuertes para el puño, que se enganchó en tu corazón y en tu carne como un anzuelo. Y algo, como un río, que empieza a irse.

Morirte, mamá, y cortarte fresca de nosotros dos.

—Levantate, Cometierra, levantate de una vez. Soltala, dejala ir.

.jpg)

Janet Leigh en Psicosis (1960) de Alfred Hitchcock.